Warum Charles Geschke für alltägliche Dokumente wichtig ist

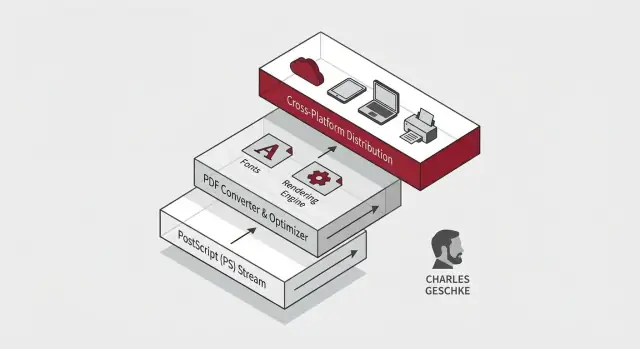

Wenn Sie jemals ein PDF geöffnet haben, das auf dem Smartphone, einem Windows-Laptop und am Drucker identisch aussah, dann profitieren Sie von Charles Geschkes Arbeit — auch wenn Ihnen sein Name nicht vertraut ist.

Geschke war Mitgründer von Adobe und prägte frühe technische Entscheidungen, die digitale Dokumente zuverlässig machten: nicht nur „eine Datei, die man verschicken kann“, sondern ein Format, das Layout, Schriften und Grafiken mit vorhersehbaren Ergebnissen bewahrt. Diese Zuverlässigkeit ist die stille Bequemlichkeit hinter alltäglichen Momenten wie der Unterschrift eines Mietvertrags, der Abgabe einer Steuererklärung, dem Ausdrucken einer Bordkarte oder dem Teilen eines Berichts mit Kunden.

Was „engineering legacy“ hier bedeutet

Ein Engineering-Vermächtnis ist selten eine einzelne Erfindung. Meist ist es langlebige Infrastruktur, auf der andere aufbauen können:

- Werkzeuge, die Ideen in wiederholbare Workflows überführen (Erstellen, Anzeigen, Drucken)

- Standards, die Software verschiedener Anbieter kooperieren lassen

- Konsistenz, auf die man sich — auch Jahre später — auf neuen Geräten verlassen kann

Bei Dokumentformaten zeigt sich dieses Vermächtnis durch weniger Überraschungen: weniger zerbrochene Zeilenumbrüche, vertauschte Schriften oder „auf meinem Rechner sah es gut aus“-Momente.

Was dieser Artikel tun (und nicht tun) wird

Dies ist keine vollständige Biografie von Geschke. Es ist eine praktische Tour durch die PDF-Infrastruktur und die technischen Konzepte darunter — wie wir verlässlichen Dokumentenaustausch in globalem Maßstab erreichten.

Was Sie lernen werden (und für wen das ist)

Sie sehen, wie PostScript den Grundstein legte, warum PDF zur gemeinsamen Sprache wurde und wie Rendering, Schriften, Farbe, Sicherheit, Barrierefreiheit und ISO-Standardisierung zusammenpassen.

Der Text richtet sich an Produktteams, Betriebsleiter, Designer, Compliance-Verantwortliche und alle, die darauf angewiesen sind, dass Dokumente „einfach funktionieren“ — ohne selbst Ingenieur sein zu müssen.

Das Problem vor PDF: Konsistente Dokumente über Geräte hinweg

Vor PDF hieß „ein Dokument senden“ oft, eine Empfehlung zu verschicken, wie das Dokument aussehen sollte.

Sie konnten einen Bericht an Ihrem Bürorechner gestalten, ihn perfekt drucken und dann zusehen, wie er zerfiel, wenn ein Kollege ihn an einem anderen Ort öffnete. Selbst innerhalb derselben Firma konnten unterschiedliche Rechner, Drucker und Softwareversionen deutlich verschiedene Ergebnisse liefern.

Was schiefging, wenn Dokumente unterwegs waren

Die häufigsten Fehler waren überraschend alltäglich:

- Fehlende Schriften: Hat der Empfänger nicht dieselbe Schriftart installiert, ersetzt das System sie durch eine andere. Diese Ersetzung verändert Zeilenumbrüche, Seitenzahlen und manchmal sogar die Bedeutung (denken Sie an Rechnungen, Rechtsklauseln oder Tabellen).

- Layout-Verschiebungen: Kleine Unterschiede — Ränder, Standardabstände, Silbentrennregeln oder Papiergrößen — konnten einen Absatz auf die nächste Seite schieben oder eine Unterschriftszeile verschieben.

- Druckerunterschiede: Drucker interpretierten Ausgaben auf ihre eigene Weise. Zwei Drucker konnten dieselbe Datei mit unterschiedlichem Abstand, dunklerem Text oder veränderter Grafikplatzierung drucken.

- Grafik-Inkonsistenzen: Bilder konnten niedriger aufgelöst erscheinen, Farben konnten sich verändern oder Diagramme konnten Elemente verlieren, abhängig vom Treiber und der Anwendung.

Das Ergebnis war Reibung: zusätzliche Fragen „Welche Version nutzt du?“, erneutes Exportieren von Dateien und Testausdrucke. Das Dokument wurde zur Unsicherheitsquelle statt zur gemeinsamen Referenz.

„Geräteunabhängig“ in einfacher Sprache

Ein geräteunabhängiges Dokument trägt seine eigenen Anweisungen dafür, wie es aussehen soll — es ist also nicht von den Eigenarten des Rechners oder Druckers des Betrachters abhängig.

Statt zu sagen „benutz, was Du installiert hast“, beschreibt es die Seite genau: wo Text steht, wie Schriften gerendert werden sollen, wie Bilder skaliert werden und wie jede Seite gedruckt werden soll. Das Ziel ist einfach: dieselben Seiten, überall.

Warum verlässliche Dokumente notwendig wurden

Unternehmen und Behörden wollten nicht nur hübschere Formatierung — sie brauchten vorhersehbare Ergebnisse.

Verträge, Compliance-Einreichungen, medizinische Unterlagen, Handbücher und Steuerformulare hängen von stabiler Paginierung und konsistentem Erscheinungsbild ab. Wenn ein Dokument als Beweisstück, Anweisung oder rechtsverbindliche Vereinbarung dient, ist „ungefähr richtig“ nicht akzeptabel. Dieser Druck auf verlässliche, wiederholbare Dokumente schuf den Bedarf an Formaten und Technologien, die über Geräte hinweg unverändert reisen.

PostScript: Das Fundament moderner Dokumenten-Workflows

PostScript ist eine jener Erfindungen, die man selten beim Namen nennt, obwohl man jedes Mal davon profitiert, wenn ein Dokument korrekt gedruckt wird. Unter Adobe‑Führung (mit Charles Geschke als einer Schlüsselfigur) wurde es für ein sehr spezifisches Problem entwickelt: wie man einem Drucker genau sagt, wie eine Seite aussehen soll — Text, Formen, Bilder, Abstände — ohne sich auf die Eigenarten eines bestimmten Geräts zu verlassen.

Eine „Seitenbeschreibungssprache“, kein Screenshot

Vor dem PostScript-Denken behandelten viele Systeme Ausgabe wie Pixel: man „zeichnete“ Punkte auf ein rasterbasiertes Gitter und hoffte, dass dasselbe Bitmap anderswo funktioniert. Diese Herangehensweise bricht schnell zusammen, wenn das Zielgerät wechselt. Ein 72‑DPI‑Monitor und ein 600‑DPI‑Drucker teilen nicht dasselbe Pixelverständnis, sodass ein pixelbasiertes Dokument verschwommen, falsch umgebrochen oder an den Rändern abgeschnitten aussehen kann.

PostScript kehrt das Modell um: statt Pixel zu senden, beschreibt man die Seite mit Anweisungen — platziere diesen Text an diesen Koordinaten, zeichne diese Kurve, fülle diesen Bereich mit dieser Farbe. Der Drucker (oder Interpreter) rendert diese Anweisungen in der jeweils verfügbaren Auflösung.

Warum Drucker und Verlagswesen den Durchbruch trieben

Im Verlagswesen ist „ungefähr richtig“ nicht genug. Layout, Typografie und Abstand müssen mit Proofs und Druckergebnissen übereinstimmen. PostScript passte perfekt zu dieser Anforderung: es unterstützte präzise Geometrie, skalierbaren Text und vorhersehbare Platzierung — ein natürlicher Fit für professionelle Druck-Workflows.

Die Brücke zu portablen Dokumenten

Indem PostScript bewies, dass „Seite beschreiben“ konsistente Ergebnisse über Geräte hinweg erzeugen kann, legte es den Kern dessen fest, was später mit PDF verbunden wurde: ein Dokument, das seine visuelle Absicht beim Teilen, Drucken oder Archivieren beibehält — egal, wo man es öffnet.

Von PostScript zu PDF: Ein portables Dokumentenmodell

PostScript löste ein großes Problem: es erlaubte, Druckerseiten aus präzisen Zeichenanweisungen zu erzeugen. PostScript war jedoch primär eine Sprache zum Erzeugen von Seiten, nicht ein übersichtliches Dateiformat zum Speichern, Teilen und späteren Wiederaufnehmen von Dokumenten.

PDF übernahm die „Seitenbeschreibung“ und verwandelte sie in ein portables Dokumentenmodell: eine Datei, die man weitergeben kann und von der man erwarten darf, dass sie auf einem anderen Rechner, Betriebssystem oder Jahre später gleich aussieht.

Was ein PDF (konzeptionell) ist

Praktisch ist ein PDF ein Container, der alles bündelt, was nötig ist, um Seiten konsistent zu reproduzieren:

- Seiteninhalt: Text- und Grafik-Anweisungen

- Schriften (oft eingebettet): damit Wörter nicht unerwartet umbrochen oder ersetzt werden

- Bilder: komprimiert und an exakten Koordinaten platziert

- Metadaten: Titel, Autor, Erstellungsinfos, Barrierefreiheits-Tags und mehr

Dieses Packaging ist der Schlüsselschritt: statt darauf zu vertrauen, dass das empfangende Gerät „dasselbe installiert hat“, kann das Dokument seine Abhängigkeiten mitbringen.

Wie es zu PostScript steht

PDF und PostScript haben gemeinsame Wurzeln: beide beschreiben Seiten geräteunabhängig. Der Unterschied liegt in der Absicht.

- PostScript ist wie ein Programm, das Seiten erzeugen kann.

- PDF ist eine strukturierte, in sich geschlossene Momentaufnahme dieser Seiten — optimiert für Ansicht, Suche, Verlinkung und verlässlichen Austausch.

Wo Acrobat ins Spiel kommt

Acrobat wurde zur Toolchain um dieses Versprechen. Es wird verwendet, um PDFs zu erzeugen, sie konsistent anzuzeigen, bei Bedarf zu bearbeiten und zu validieren, ob Dateien Standards entsprechen (z. B. für Langzeitarchivierung). Dieses Ökosystem machte aus einem cleveren Format einen Alltagsworkflow für Milliarden von Nutzern.

Die Rendering-Engine: Wie „sieht gleich aus“ wirklich funktioniert

Wenn Leute sagen „es ist ein PDF, es sieht gleich aus“, loben sie in Wirklichkeit eine Rendering-Engine: den Teil der Software, der eine Datei in Pixel auf dem Bildschirm oder Tinte auf Papier umsetzt.

Die grundlegende Pipeline (was die Engine tatsächlich tut)

Ein typischer Renderer folgt einer vorhersehbaren Reihenfolge:

- Inhalt parsen: die Seitenbeschreibung (Text, Vektorformen, Bilder) lesen und Zeichenbefehle interpretieren.

- Ressourcen auflösen: Schriften finden, Bilder dekodieren, eingebettete ICC-Profile anwenden und Transparenzeinstellungen interpretieren.

- Layout und Geometrie: Glyphen positionieren, Abstände handhaben, Transformationen (drehen/skalieren/scheren) anwenden und Pfade berechnen.

- Painting: Vektor-Instruktionen in ein finales Bitmap für die Anzeige rasterisieren — oder präzise Druckmarken erzeugen.

Das klingt einfach, bis man die vielen Randfälle bedenkt.

Warum konsistentes Rendering schwierig ist

PDF-Seiten kombinieren Features, die sich geräteabhängig unterschiedlich verhalten:

- Farb-Räume: was „reines Rot" bedeutet, hängt von Profilen, Gerätefähigkeiten und Druck-Workflows ab.

- Transparenz und Blending: überlappende Objekte erfordern konsistente Mathematik und Reihenfolge, um Halos oder unerwartete Abdunkelungen zu vermeiden.

- Linienverbindungen und Miter-Limits: die Ecke eines dicken Strichs kann scharf, abgeschnitten oder gezackt aussehen, abhängig von den exakten Regeln.

- Font-Hinting und Glyph-Metriken: kleine Unterschiede können Textumbruch verschieben, den Seitenumbruch verändern oder Spaltenversatz verursachen.

Verschiedene Betriebssysteme und Drucker bringen unterschiedliche Schriftbibliotheken, Grafik-Stacks und Treiber mit. Ein konformer PDF-Renderer reduziert Überraschungen, indem er die Spezifikation strikt befolgt und eingebettete Ressourcen respektiert, statt lokal zu raten.

Ein praktisches Beispiel, das Sie kennen

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass eine PDF‑Rechnung von verschiedenen Rechnern mit denselben Rändern und derselben Seitenzahl gedruckt wird? Diese Zuverlässigkeit kommt von deterministischem Rendering: dieselben Layoutentscheidungen, dieselben Schriftsilhouetten, dieselben Farbkonversionen — sodass „Seite 2 von 2“ nicht zu „Seite 2 von 3“ im Druckwarteschlangen-Flow wird.

Schriften, Text und Internationalisierung in großem Maßstab

Sicher iterieren

Experimentiere mit Änderungen und rolle schnell zurück, wenn ein Build schiefgeht.

Schriften sind die stillen Störenfriede der Dokumentenkonsistenz. Zwei Dateien können denselben Text enthalten und dennoch unterschiedlich aussehen, weil die Schrift auf jedem Gerät nicht gleich vorhanden ist. Fehlt die Schrift, ersetzt das System sie — und das verändert Zeilenumbrüche, Abstände und manchmal sogar welche Zeichen dargestellt werden.

Warum Schriften die Nummer‑1‑Quelle für Inkonsistenzen sind

Schriften beeinflussen weit mehr als Stil. Sie definieren genaue Zeichenbreiten, Kerning (wie Buchstaben zueinander passen) und Metriken, die bestimmen, wo jede Zeile endet. Tauschen Sie eine Schrift gegen eine andere aus, und eine sorgfältig ausgerichtete Tabelle kann verschieben, Seiten können umfließen und eine Signaturzeile landet möglicherweise auf der nächsten Seite.

Deshalb scheiterten frühe „Dokument an jemand anderen senden“-Workflows oft: Textverarbeitungsprogramme setzten auf lokal installierte Fonts und Drucker brachten eigene Schriftmengen mit.

Schrifteinbettung und Subsetting (einfache Beispiele)

Der Ansatz von PDF ist einfach: nimm mit, was du brauchst.

- Einbetten legt die Font-Daten in das PDF, sodass Viewer und Drucker nicht raten müssen.

- Subsetting bettet nur die verwendeten Zeichen ein (z. B. nur A–Z und einige Symbole), um Dateigrößen klein zu halten.

Beispiel: Ein 20‑seitiger Vertrag mit einer kommerziellen Schrift könnte nur die Glyphen für Namen, Zahlen, Satzzeichen und „§“ einbetten. Das sind vielleicht ein paar hundert Glyphen statt Tausender.

Zeichenkodierung und internationaler Text — ohne Jargon

Internationalisierung ist nicht nur „unterstützt viele Sprachen“. Es bedeutet, dass das PDF zuverlässig jedes sichtbare Zeichen (wie „Ж“, „你“ oder „€” ) der richtigen Form in der eingebetteten Schrift zuordnet.

Ein häufiger Fehler ist, dass Text richtig aussieht, aber mit falscher Zuordnung gespeichert ist — dann funktionieren Kopieren/Einfügen nicht, die Suche versagt oder Screenreader geben Kauderwelsch aus. Gute PDFs bewahren beides: die visuellen Glyphen und die zugrunde liegende Zeichensinnhaftigkeit.

Warum Lizenzierung und Verfügbarkeit technische Entscheidungen prägten

Nicht jede Schrift darf rechtlich eingebettet werden, und nicht jede Plattform liefert dieselben Fonts mit. Diese Einschränkungen trieben die PDF‑Technik zu flexiblen Strategien: einbetten, wenn erlaubt; subsetten, um Dateigröße und Verbreitungsrisiken zu reduzieren; und Fallbacks anbieten, die die Bedeutung nicht stillschweigend verändern. Darum wurde in vielen Organisationen „Standardfonts verwenden“ zur Best Practice — Lizenzierung und Verfügbarkeit beeinflussen direkt, ob „sieht gleich aus" überhaupt möglich ist.

Grafiken, Bilder und Farbe: Genauigkeit auf Bildschirm und im Druck

PDFs wirken „solide", weil sie sowohl pixelbasierte Bilder (Fotos) als auch auflösungsunabhängige Vektorgraphiken (Logos, Diagramme, CAD‑Zeichnungen) in einem Container bewahren können.

Stabile Visuals bei jeder Zoomstufe

Beim Zoomen verhalten sich Fotos wie Fotos: sie zeigen irgendwann Pixel, weil sie aus einem festen Raster bestehen. Vektorelemente — Pfade, Formen und Text — werden mathematisch beschrieben. Deshalb bleibt ein Logo oder ein Liniendiagramm bei 100 %, 400 % oder auf einem Plakat scharf.

Ein gut gemachtes PDF mischt diese beiden Typen sorgfältig, sodass Diagramme scharf bleiben und Bilder dennoch originalgetreu wirken.

Warum Dateigrößen variieren (ohne Geheimnis)

Zwei PDFs können gleich aussehen und doch sehr unterschiedliche Größen haben. Häufige Gründe:

- Bildauflösung: Ein 6000×4000‑Foto ist schwerer als ein 1200×800‑Foto.

- Kompressionswahl: JPEG‑artige Kompression schrumpft Fotos, kann aber Artefakte erzeugen; verlustfreie Kompression bewahrt Details, kostet mehr Platz.

- Wiederverwendete Assets: Manche PDFs betten dasselbe Bild mehrfach ein statt es einmal zu referenzieren.

Darum erzeugt „Als PDF speichern" aus unterschiedlichen Tools sehr verschiedene Ergebnisse.

Farbmanagement: RGB vs. CMYK

Bildschirme nutzen RGB (lichtbasierte Mischung). Der Druck verwendet oft CMYK (tintenbasierte Mischung). Die Umwandlung kann Helligkeit und Sättigung verschieben — besonders bei kräftigen Blautönen, Grün oder Markenfarben.

PDF unterstützt Farbprofile (ICC‑Profile), die beschreiben, wie Farben interpretiert werden sollen. Sind Profile vorhanden und werden respektiert, ist das, was Sie am Bildschirm freigeben, näher an dem, was vom Drucker ausgegeben wird.

Was schiefgeht, wenn Assets falsch gehandhabt werden

Farb- und Bildprobleme stammen meist von fehlenden oder ignorierten Profilen oder inkonsistenten Export-Einstellungen. Typische Fehler:

- Ein kräftiges RGB‑Logo wird beim letzten Moment in CMYK stumpf.

- „Doppelt komprimierte“ Bilder wirken verschmiert oder blockig.

- Unerwartete Farbstiche, weil ein Viewer ein falsches Profil annimmt.

Teams, denen Marke und Druckqualität wichtig sind, sollten PDF‑Export‑Einstellungen als Teil der Lieferung behandeln, nicht als Nachgedanken.

Standardisierung und ISO: Wie PDF zur gemeinsamen Sprache wurde

Zuverlässiges Backend hinzufügen

Starte ein Go + PostgreSQL-Backend, um Dokumenten-Metadaten zu speichern und Jobs auszuführen.

PDF war nicht nur clever — es wurde deshalb erfolgreich, weil Menschen ihm unter Unternehmen, Geräten und Jahrzehnten vertrauen konnten. Dieses Vertrauen liefert die Standardisierung: ein gemeinsames Regelwerk, das verschiedenen Tools erlaubt, dieselbe Datei ohne private Absprachen zu erzeugen und zu lesen.

Warum Standardisierung für Interoperabilität wichtig ist

Ohne Standard interpretiert jeder Anbieter „PDF" ein wenig anders — Schrifthandling hier, Transparenz dort, Verschlüsselung an anderer Stelle. Das Ergebnis ist bekannt: eine Datei, die in einem Viewer gut aussieht, in einem anderen aber bricht.

Ein formaler Standard verschärft den Vertrag. Er definiert, was ein gültiges PDF ist, welche Funktionen es gibt und wie sie sich verhalten müssen. So wird Interoperabilität in großem Maßstab praktikabel: eine Bank kann Kontoauszüge senden, ein Gericht kann Einreichungen veröffentlichen und eine Druckerei kann eine Broschüre ausgeben, ohne abzustimmen, welche App der Empfänger nutzt.

ISO‑Standardisierung in einfacher Sprache

ISO (International Organization for Standardization) veröffentlicht Spezifikationen, die viele Branchen als neutrales Fundament nutzen. Als PDF zum ISO‑Standard (ISO 32000) wurde, wandelte es sich von einem „Adobe‑Format“ zu einer öffentlichen, dokumentierten, konsensbasierten Spezifikation.

Diese Verschiebung ist für lange Zeiträume wichtig. Wenn ein Unternehmen verschwindet oder seine Richtung ändert, bleibt der ISO‑Text bestehen, und Software kann weiterhin nach denselben Regeln gebaut werden.

Spezialisierte Standards, denen Sie begegnen können

PDF ist nicht universell einsatzfähig, daher definiert die ISO auch Profile — fokussierte Versionen von PDF für spezielle Aufgaben:

- PDF/A (Archiv): Für Langzeitaufbewahrung; vermeidet Features, die später brechen könnten (z. B. externe Abhängigkeiten).

- PDF/X (Druck): Für vorhersehbare Druck-Workflows; legt Wert auf Farbe und Produktionsanforderungen.

- PDF/UA (Barrierefreiheit): Definiert, wie PDFs zu taggen sind, damit assistive Technologien sie zuverlässig navigieren können.

Weniger Überraschungen zwischen Anbietern

Standards reduzieren „auf meinem Rechner funktionierte es“-Momente, indem sie Mehrdeutigkeiten begrenzen. Sie erleichtern auch Beschaffungen: Organisationen können „PDF/A“ oder „PDF/UA“ verlangen und wissen, was diese Forderung bedeutet — auch wenn verschiedene Anbieter sie implementieren.

Sicherheit und Vertrauen: Verschlüsselung, Signaturen und reale Risiken

PDFs gewinnen Vertrauen, weil sie gut transportierbar sind — aber diese Portabilität macht Sicherheit zur gemeinsamen Verantwortung von Dateiersteller, Werkzeugen und Reader.

Was „PDF‑Sicherheit" tatsächlich umfasst

Menschen fassen oft alles unter „passwortgeschützte PDFs" zusammen, aber PDF‑Sicherheit hat mehrere Ebenen:

- Verschlüsselung: verschlüsselt das Dokument, sodass nur jemand mit dem richtigen Schlüssel es öffnen kann.

- Passwörter: typischerweise aufgeteilt in ein Öffnungs‑Passwort (zum Anzeigen) und ein Besitzer‑Passwort (zum Setzen von Restriktionen).

- Berechtigungen: Flags wie „nicht drucken" oder „nicht kopieren". Das sind Policy‑Hinweise, die konforme Software durchsetzt — keine Garantie gegen entschlossene Nutzer.

Mit anderen Worten: Berechtigungen können den Umgang erschweren, sind aber kein Ersatz für Verschlüsselung oder Zugangskontrolle.

Digitale Signaturen: Was sie beweisen (und was nicht)

Eine digitale Signatur kann zwei Dinge zuverlässig zeigen: wer unterschrieben hat (Identität, abhängig vom Zertifikat) und was sich geändert hat (Manipulationserkennung). Wenn ein signiertes PDF verändert wird, zeigen Reader die Signatur als ungültig an.

Was Signaturen nicht beweisen: dass der Inhalt wahr, fair oder von den Richtlinien Ihrer Organisation genehmigt ist. Sie bestätigen Integrität und Identität des Unterzeichners — nicht die inhaltliche Richtigkeit.

Häufige Sicherheitsfallen

Die meisten echten Probleme drehen sich nicht darum, „PDF‑Verschlüsselung zu knacken“. Es geht um unsicheren Umgang:

- Bösartige PDFs, die Schwachstellen in veralteten Readern ausnutzen

- Unvertrauliche Anhänge, die per E‑Mail oder Chat gesendet werden und auf Neugier und Dringlichkeit setzen

- Leckagen sensibler Daten (Metadaten, versteckte Ebenen, Kommentare oder falsch durchgeführte Schwärzungen)

Praktische Hinweise für sicheres Handling

Für Einzelpersonen: halten Sie Ihren PDF‑Reader aktuell, öffnen Sie keine unerwarteten Anhänge und bevorzugen Sie Dateien, die über vertrauenswürdige Systeme geteilt werden statt per Weiterleitung.

Für Teams: standardisieren Sie genehmigte Viewer, deaktivieren Sie riskante Funktionen (z. B. automatische Skriptausführung), scannen Sie eingehende Dokumente und schulen Sie Mitarbeiter im sicheren Teilen. Wenn Sie „offizielle" PDFs veröffentlichen, signieren Sie diese und dokumentieren Sie Verifikationsschritte in interner Anleitung (oder auf einer einfachen Seite wie /security).

Barrierefreiheit: PDFs für alle nutzbar machen

Barrierefreiheit ist kein „Feinschliff" für PDFs — sie gehört zur gleichen Infrastruktur‑Versprechen, das PDF wertvoll machte: das Dokument soll zuverlässig für alle funktionieren, auf jedem Gerät, mit jeder Hilfstechnologie.

Tagged‑PDFs, in klaren Worten

Ein PDF kann perfekt aussehen und dennoch für jemanden, der auf einen Screenreader angewiesen ist, unbrauchbar sein. Der Unterschied ist Struktur. Ein getaggtes PDF enthält eine versteckte Karte des Inhalts:

- Überschriften und Listen sind als solche gekennzeichnet (nicht nur fetter Text)

- Leseordnung ist explizit definiert, sodass Inhalte in der richtigen Reihenfolge vorgelesen werden

- Alternativtexte beschreiben bedeutungsvolle Bilder, Diagramme und Icons

- Tabellenstruktur markiert Kopfzeilen und Beziehungen, damit Daten nicht als ungeordneter Strom vorgelesen werden

Häufige Fehler (und wen sie betreffen)

Viele Barrierefreiheitsprobleme entstehen durch „nur visuelle" Dokumente:

- Gescannte Seiten ohne OCR: Screenreader bleiben stumm

- Layouts aus Textfeldern: Leseordnung springt zwischen Spalten, Seitenspalten und Fußnoten hin und her

- Fehlende Formularbeschriftungen: Nutzer wissen nicht, was ein Feld erwartet

- Schlechter Farbkontrast: Inhalte sind für sehbehinderte Nutzer schwer lesbar

Das sind keine Randfälle — sie treffen Kunden, Mitarbeitende und Bürger, die einfache Aufgaben erledigen wollen.

Was Teams früh tun können, um teure Nacharbeiten zu vermeiden

Nachbesserung ist teuer, weil sie Struktur im Nachhinein rekonstruiert. Es ist billiger, Barrierefreiheit von der Quelle an einzubauen:

- Verwenden Sie semantische Stile (Überschrift 1/2, echte Listen) in Word/Google Docs

- Fügen Sie Alt‑Text beim Erstellen von Diagrammen und Bildern hinzu

- Halten Sie Tabellen einfach und verwenden Sie Kopfzeilenzeilen

- Testen Sie vor der Veröffentlichung: exportieren Sie ein getaggtes PDF und führen Sie eine Barrierefreiheitsprüfung im PDF‑Werkzeug durch

Behandeln Sie Barrierefreiheit als Requirement im Dokumentenworkflow, nicht als letzten Prüfschritt.

Der Ökosystem‑Effekt: Interoperabilität auf Milliarden‑Nutzer‑Skala

Dokumenten-Dashboard erstellen

Erstelle ein React-Admin-UI, um Vorlagen, Versionen und veröffentlichte PDFs zu verwalten.

Ein "Software‑Standard, den Milliarden nutzen" bedeutet mehr als Popularität — es bedeutet Vorhersehbarkeit. Ein PDF kann auf einem Telefon geöffnet, in einer E‑Mail‑Vorschau dargestellt, in einem Desktop‑Reader kommentiert, aus einem Browser gedruckt und in einem Archivsystem abgelegt werden. Wenn sich das Dokument unterwegs verändert, versagt der Standard.

Viewer überall (und keiner ist identisch)

PDFs leben in vielen „ausreichend guten“ Viewern: OS‑Vorschau‑Tools, Browser‑Viewer, Office‑Suiten, mobile Apps, Drucker‑Firmware und Unternehmens‑Dokumentenmanagementsysteme. Jeder implementiert die Spezifikation mit leicht unterschiedlichen Prioritäten — Geschwindigkeit auf leistungsschwachen Geräten, begrenzter Arbeitsspeicher, Sicherheitsbeschränkungen oder vereinfachtes Rendering.

Diese Vielfalt ist Fluch und Segen zugleich. Segen, weil PDFs ohne einen zentralen Gatekeeper nutzbar bleiben. Fluch, weil Unterschiede in den Rissen sichtbar werden: Transparenz‑Flattening, Font‑Substitution, Overprint‑Verhalten, Formularskripte oder eingebettete Farbprofile.

Warum Randfälle bei großer Verbreitung zählen

Wenn ein Format universal ist, werden seltene Bugs häufig. Wenn 0,1 % der PDFs ein Rendering‑Problem auslösen, sind das trotzdem Millionen von Dokumenten.

Interoperabilitätstests halten das Ökosystem stabil: „Torture Tests" für Schriften, Annotationen, Druck, Verschlüsselung und Barrierefreiheits‑Tags; Vergleiche der Ausgaben zwischen Renderern; und das Beheben von mehrdeutigen Spezifikationsinterpretationen. Deshalb bleiben konservative Autorungspraktiken (Schriften einbetten, exotische Features vermeiden) wertvoll.

Stabilität ermöglicht ganze Branchen

Interoperabilität ist kein Nice‑to‑have — sie ist Infrastruktur. Regierungen verlassen sich auf konsistente Formulare und lange Aufbewahrungsfristen. Verträge brauchen stabile Paginierung und Signaturen. Wissenschaftliches Publizieren verlangt getreue Typografie und Abbildungen über Einreichungssysteme hinweg. Archivprofile wie PDF/A gibt es, weil „später öffnen" dasselbe Resultat bedeuten muss wie heute.

Der Ökosystem‑Effekt ist einfach: Je mehr Orte ein PDF unverändert durchlaufen kann, desto mehr Organisationen können Dokumente als dauerhafte, portable Beweismittel vertrauen.

Praktische Schlussfolgerungen: Was Teams von PDFs Vermächtnis lernen können

PDF wurde erfolgreich, weil es ein scheinbar einfaches Versprechen optimierte: ein Dokument sollte überall gleich aussehen und sich gleich verhalten. Teams können diese Denkweise übernehmen, auch wenn sie keine Dateiformate bauen.

Technische Lektionen, die es sich zu kopieren lohnt

- Halten Sie das Kernmodell klein und stabil. Die Oberfläche von PDF wuchs über die Zeit, doch der frühe Erfolg beruhte auf einem klaren Vertrag: Seiten, Schriften, Grafiken, Metadaten.

- Schreiben Sie strikte Spezifikationen — und behandeln Sie sie wie ein Produkt. Interoperabilität entsteht nicht aus guten Absichten, sondern aus eindeutigen Regeln und gemeinsamen Testfällen.

- Respektieren Sie Abwärtskompatibilität. Dokumente leben lange. Wenn Ihr Workflow alte Dateien zerstört, schaffen Sie versteckte Betriebsschulden, die bei Audits, Rechtsstreitigkeiten oder Migrationen sichtbar werden.

Wenn Sie zwischen offenen Standards, proprietären Formaten oder internen Schemata wählen, beginnen Sie mit einer Liste der Versprechen, die Sie einhalten müssen:

- Portabilität: Verhält sich die Datei über Geräte und Apps gleich?

- Langlebigkeit: Kann man sie Jahre später ohne spezielles Tool öffnen?

- Verifizierbarkeit: Kann man Konformität automatisch prüfen?

- Barrierefreiheit: Können Menschen mit Hilfstechnologie die Aufgabe erledigen?

Wenn diese Versprechen wichtig sind, bevorzugen Sie Formate mit ISO‑Standards, mehreren unabhängigen Implementierungen und klaren Profilen (z. B. Archivvarianten).

Operatives Check‑Sheet (abkupfern erlaubt)

Nutzen Sie das als leichtgewichtige Policy‑Vorlage:

- Archivierung: Legen Sie ein Archivformat/-profil fest (z. B. PDF/A wo anwendbar), Aufbewahrungsfristen und einen Migrationsplan.

- Barrierefreiheit: Fordern Sie Tags, Leseordnungsprüfungen, Alt‑Text für sinnvolle Bilder und Farbkontrast‑Reviews.

- Validierung: Führen Sie automatische Konformitätsprüfungen in CI oder vor der Veröffentlichung aus; speichern Sie Prüfprotokolle mit dem Artefakt.

- Sicherheit: Entscheiden Sie, wann Verschlüsselung erlaubt ist, wann Signaturen erforderlich sind und wie Schlüssel/Zertifikate verwaltet werden.

- Versionierung: Trennen Sie Quelldateien vom exportierten Ergebnis; protokollieren Sie Tool‑Versionen, die zur Erzeugung verwendet wurden.

Wo modernes App‑Building reinpasst (ein praktischer Hinweis)

Viele Teams machen „PDF‑Zuverlässigkeit" zur Produktfunktion: Portale, die Rechnungen erzeugen; Systeme, die Compliance‑Pakete zusammenstellen; Workflows, die Signaturen sammeln und Artefakte archivieren.

Wenn Sie solche dokumentlastigen Systeme schneller prototypen oder ausliefern wollen, kann Ihnen Koder.ai helfen, die begleitende Web‑App und Backend aus einem einfachen Chat zu erstellen — nutzen Sie den Planungsmodus, um den Workflow zu skizzieren, generieren Sie ein React‑Frontend mit einem Go + PostgreSQL‑Backend und iterieren Sie sicher mit Snapshots und Rollback. Wenn Sie bereit sind, können Sie den Quellcode exportieren oder mit Hosting und Custom Domains bereitstellen.

Empfohlene nächste Lektüren

- Lesen Sie mehr Hintergrund und praktische Guides auf /blog.

- Wenn Sie Dokumenten‑Tools für Teams evaluieren, sehen Sie /pricing für Tarifvergleiche und Betriebseigenschaften.