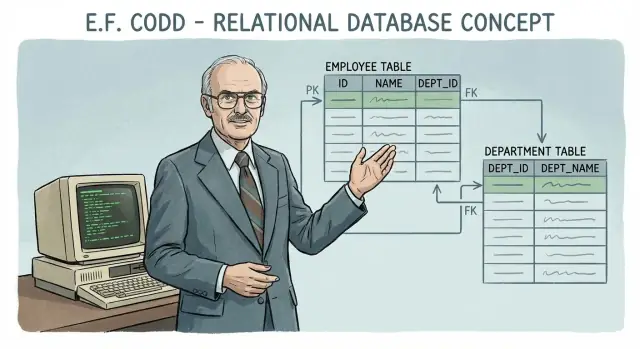

Die zentrale Idee: Daten als verknüpfte Tabellen

Ganz einfach: das relationale Modell speichert Informationen als eine Menge von Tabellen (was Codd „Relationen“ nannte), die durch gemeinsame Werte verknüpft werden können.

Eine Tabelle ist ein übersichtliches Raster:

- Zeilen stehen für einzelne Dinge (ein Kunde, eine Rechnung, eine Zahlung).

- Spalten stehen für Attribute dieser Dinge (Kundenname, Rechnungsdatum, Betrag).

Warum das für Geschäftsdaten wichtig war

Geschäftsdaten stehen selten isoliert. Ein Verkauf betrifft Kunde, Produkt, Preis, Verkäufer und Datum — alle ändern sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und gehören oft zu verschiedenen Teams. Frühe Systeme speicherten diese Details in eng gekoppelten, schwer änderbaren Strukturen. Das machte Reporting langsam, Änderungen riskant und „einfache Fragen“ überraschend teuer.

Das relationale Modell bot einen klareren Ansatz: Halte separate Tabellen für separate Konzepte und verbinde sie bei Bedarf. Anstatt Kundendetails in jedem Rechnungsdatensatz zu duplizieren, speicherst du Kunden einmal und referenzierst sie von den Rechnungen. Das reduziert Widersprüche (zwei Schreibweisen desselben Kunden) und macht Updates vorhersehbarer.

Erwartungen setzen: Konsistenz, der man vertrauen kann

Durch die Betonung wohl definierter Tabellen und Regeln für deren Verknüpfung etablierte das Modell eine neue Erwartung: Die Datenbank sollte helfen, Inkonsistenzen zu verhindern, während sie wächst — besonders wenn viele Menschen und Systeme schreiben.

Ein Ausblick: wie SQL folgte

Codds Modell war keine Abfragesprache, inspirierte jedoch eine. Wenn Daten in verknüpften Tabellen liegen, braucht man eine standardisierte Art zu:

- die gewünschten Zeilen auszuwählen,

- Tabellen bei Bedarf zu kombinieren,

- Ergebnisse für Reports zusammenzufassen.

Aus diesem Weg entstand SQL, das das Modell in eine praktische Sprache verwandelte, mit der Teams alltägliche Fragen an Geschäftsdaten stellen und wiederholbare, prüfbare Antworten erhalten konnten.

Vor Codd: Warum frühe Datensysteme scheiterten

Vor dem relationalen Modell speicherten viele Organisationen wichtige Informationen in Dateien — oft eine Datei pro Anwendung. Lohn- und Gehaltsabrechnung hatte ihre eigenen Datensätze, Inventar ein anderes, und der Kundenservice hielt wieder eine andere Version des „Kunden“. Jedes System arbeitete isoliert, und diese Isolation erzeugte vorhersehbare Probleme.

Dateibasierte Systeme: schnell zu starten, schwer zu skalieren

Frühe Datenverarbeitung baute meist auf kundenspezifischen Dateiformaten und Programmen für einen Zweck auf. Die Struktur der Daten (wo sich jedes Feld befindet, wie Datensätze geordnet sind) war eng mit dem Code verknüpft, der sie las. Das bedeutete, dass schon kleine Änderungen — ein neues Feld, das Umbenennen einer Produktkategorie, die Änderung eines Adressformats — das Umschreiben mehrerer Programme erfordern konnten.

Duplikation erzeugte Fehler und Mehraufwand

Weil Teams nicht leicht eine einzige Quelle der Wahrheit teilen konnten, kopierten sie Daten. Kundenadressen konnten in Verkaufsdateien, Versanddateien und Rechnungsdateien existieren.

Änderte sich eine Adresse, musste jede Kopie aktualisiert werden. Wenn ein System vergessen wurde, entstanden Inkonsistenzen: Rechnungen gingen an die falsche Stelle, Lieferungen verzögerten sich, und Supportmitarbeiter sahen je nach Bildschirm unterschiedliche „Fakten“. Datenbereinigungen wurden wiederkehrende Projekte statt einmaliger Maßnahmen.

Reporting und Ad‑hoc‑Fragen waren schmerzhaft

Geschäftsanwender stellten weiterhin Fragen wie „Welche Kunden haben Produkt X gekauft und später zurückgegeben?“, aber die Beantwortung erforderte das Zusammenfügen von Dateien, die nie dafür gedacht waren zusammenzuarbeiten. Teams bauten oft einmalige Reporting‑Extrakte, was noch mehr Kopien und weitere Mismatch‑Risiken einführte.

Das Ergebnis: Reporting‑Zyklen waren langsam, und „schnelle Fragen" wurden zur Ingenieursarbeit.

Was Unternehmen brauchten

Organisationen brauchten gemeinsame Daten, auf die mehrere Anwendungen vertrauen konnten, mit weniger Inkonsistenzen und weniger dupliziertem Aufwand. Sie benötigten außerdem eine Möglichkeit, neue Fragen zu stellen, ohne die zugrunde liegende Speicherung jedes Mal neu aufzubauen. Diese Lücke bereitete den Boden für Codds zentrale Idee: Daten konsistent und anwendungsunabhängig zu definieren, damit Systeme sich entwickeln können, ohne die Wahrheit zu zerstören, auf die sie sich stützen.

Wer war Edgar F. Codd?

Edgar F. Codd war ein britischer Informatiker, der den Großteil seiner Karriere bei IBM verbrachte und daran arbeitete, wie Organisationen Informationen effizient speichern und abrufen können. In den 1960er Jahren waren die meisten „Datenbanksysteme“ näher an sorgfältig verwalteten Aktenschränken: Daten wurden in starren, vordefinierten Strukturen gehalten, und das Ändern dieser Strukturen bedeutete oft das Umschreiben von Anwendungen. Diese Zerbrechlichkeit frustrierte Teams, während Unternehmen wuchsen und Anforderungen sich änderten.

Das Papier von 1970, das die Diskussion veränderte

1970 veröffentlichte Codd ein Papier mit dem Titel „A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks“, das eine überraschend einfache Idee vorschlug: Daten als verknüpfte Tabellen darstellen und eine formale Menge von Operationen verwenden, um sie abzufragen und zu kombinieren.

Auf hoher Ebene argumentierte das Papier, dass:

- Daten unabhängig davon beschrieben werden sollten, wie sie physisch gespeichert sind.

- Abfragen sich darauf konzentrieren sollten, was man haben will, nicht wie man dorthin navigiert.

- Beziehungen zwischen Datenstücken durch gemeinsame Werte (Schlüssel) und nicht durch hartkodierte Zeiger ausgedrückt werden sollten.

Warum eine mathematische Grundlage wichtig war

Codd stützte seinen Vorschlag auf Mathematik (Mengentheorie und Logik). Das war keine akademische Zurschaustellung — es gab dem Datenbankdesign eine klare, überprüfbare Basis. Mit einem formalen Modell kann man darüber nachdenken, ob eine Abfrage korrekt ist, ob zwei Abfragen äquivalent sind und wie man die Ausführung optimiert, ohne das Ergebnis zu ändern. Für Business‑Software übersetzt sich das in weniger Überraschungen, wenn Systeme skalieren und sich entwickeln.

Eine Herausforderung für bestehendes Datenbankdenken

Damals nutzten viele Systeme hierarchische oder Netzwerkmodelle, in denen Entwickler Daten entlang vordefinierter Pfade „navigierten“. Codds Ansatz stellte dieses Denken in Frage, indem er sagte, die Datenbank sollte die schwere Arbeit übernehmen. Anwendungen sollten das Speicherlayout nicht kennen müssen; sie sollten das gewünschte Ergebnis beschreiben, und die Datenbank sollte einen effizienten Weg finden, es zu erzeugen.

Diese Trennung der Verantwortlichkeiten bereitete die Bühne für SQL und für Datenbanken, die jahrelange Änderungen von Produktanforderungen überstehen konnten.

Kernbausteine: Relationen, Zeilen und Spalten

Codds relationales Modell beginnt mit einer einfachen Idee: Fakten in Relationen zu speichern — was die meisten Menschen als Tabellen kennen — und sie als präzise Art der Datenbeschreibung zu behandeln, nicht als „smarte Tabellenkalkulationen“. Eine Relation ist eine Menge von Aussagen über Dinge, die deinem Unternehmen wichtig sind: Kunden, Bestellungen, Zahlungen, Produkte, Sendungen.

Relationen (Tabellen)

Eine Relation repräsentiert ein Muster von Fakten. Zum Beispiel könnte eine Orders‑Relation festhalten: „Eine Bestellung hat eine ID, ein Datum, einen Kunden und einen Gesamtbetrag.“ Der entscheidende Punkt ist, dass jede Relation eine klar definierte Bedeutung hat und jede Spalte Teil dieser Bedeutung ist.

Zeilen (Tupel)

Eine Zeile (Codd nannte sie Tupel) ist eine konkrete Instanz dieses Fakts: eine bestimmte Bestellung. Im relationalen Modell haben Zeilen keine inhärente „Position“. Zeile 5 ist nicht besonders — wichtig sind die Werte und die Regeln, die sie definieren.

Spalten (Attribute)

Eine Spalte (ein Attribut) ist eine spezifische Eigenschaft in der Relation: OrderDate, CustomerID, TotalAmount. Spalten sind nicht nur Beschriftungen; sie definieren, welche Art von Wert erlaubt ist.

Domänen: Werte konsistent halten

Eine Domäne ist die zulässige Menge von Werten für ein Attribut — etwa Datumswerte für OrderDate, positive Zahlen für TotalAmount oder eine kontrollierte Codesliste für Status (z. B. Pending, Paid, Refunded). Domänen verringern Mehrdeutigkeiten und verhindern subtile Fehler wie das Vermischen verschiedener Datumsformate oder das Speichern von "N/A" in Zahlenfeldern.

„Relational“ bedeutet Verbindungen, nicht Tabellenkalkulationen

„Relational“ bezieht sich auf die Art und Weise, wie Fakten über Relationen hinweg verbunden werden können (wie Kunden zu Bestellungen), sodass gängige Geschäftstätigkeiten — Abrechnung, Reporting, Prüfung, Kundenservice — möglich sind, ohne dieselben Informationen überall zu duplizieren.

Schlüssel und Beziehungen: der Klebstoff, der Daten zusammenhält

Tabellen sind allein nützlich, aber Geschäftsdaten ergeben nur Sinn, wenn du Fakten zuverlässig verknüpfen kannst: welcher Kunde hat welche Bestellung aufgegeben, welche Artikel waren darin und wie viel wurde berechnet. Schlüssel sind der Mechanismus, der diese Verbindungen zuverlässig macht.

Primärschlüssel: stabile Identifikatoren

Ein Primärschlüssel ist eine Spalte (oder eine Kombination aus Spalten), deren Wert eine Zeile eindeutig identifiziert. Denk daran wie ein Namensschild für eine Zeile. Wichtig ist Stabilität: Namen, E‑Mails und Adressen können sich ändern, eine interne ID sollte das nicht.

Ein guter Primärschlüssel verhindert doppelte oder mehrdeutige Datensätze. Wenn zwei Kunden denselben Namen haben, unterscheidet der Primärschlüssel sie dennoch.

Fremdschlüssel: Verbindungen zwischen Tabellen

Ein Fremdschlüssel ist eine Spalte, die den Primärschlüssel einer anderen Tabelle speichert. So werden Beziehungen dargestellt, ohne alle Daten zu kopieren.

Beispielmodell für Verkäufe:

- customers (customer_id PK, name, email)

- orders (order_id PK, customer_id FK → customers.customer_id, order_date)

- order_items (order_item_id PK, order_id FK → orders.order_id, product, quantity, price)

Constraints: "verwaiste" und widersprüchliche Daten verhindern

Fremdschlüssel‑Constraints wirken wie Leitplanken. Sie verhindern:

- Verwaiste Datensätze: eine Bestellung, die auf eine customer_id verweist, die nicht existiert.

- Widersprüchliche Updates: das Löschen eines Kunden, während Bestellungen weiterhin auf ihn verweisen (außer explizit gewählte Regeln wie "cascading deletes").

Praktisch gesagt erlauben Schlüssel und Constraints Teams, Berichten und Workflows zu vertrauen. Wenn die Datenbank Beziehungen durchsetzt, schleichen sich weniger Fehler in Abrechnung, Fulfillment und Support ein — weil die Daten nicht stillschweigend in unmögliche Zustände abdriften können.

Normalisierung: sauberere Daten, weniger Überraschungen

Baue und werde belohnt

Erhalte Credits, indem du Inhalte über das, was du auf Koder.ai baust, erstellst.

Normalisierung ist die Methode des relationalen Modells, Daten davon abzuhalten, mit dem Wachstum in Widersprüche abzudriften. Wenn dieselbe Tatsache an mehreren Stellen gespeichert wird, ist es leicht, eine Kopie zu aktualisieren und eine andere zu vergessen. So entstehen Rechnungen an falsche Adressen, Reports, die nicht übereinstimmen, oder ein Kunde, der in einem Bildschirm „inaktiv" und in einem anderen „aktiv“ angezeigt wird.

Was Normalisierung praktisch verhindern soll

Auf praktischer Ebene reduziert Normalisierung gängige Probleme:

- Duplikation: dieselbe Tatsache (z. B. Kundenadresse) in vielen Zeilen wiederholen.

- Update-Anomalien: Änderungen, die mehrere Bearbeitungen erfordern und zu partiellen Aktualisierungen führen.

Sie vermeidet auch Insert-Anomalien (du kannst keinen neuen Kunden anlegen, bis er eine Bestellung hat) und Delete-Anomalien (das Löschen der letzten Bestellung löscht versehentlich die einzige Kundeninformation).

1NF, 2NF, 3NF — die Intuition

Du brauchst keine schwere Theorie, um die Idee gut anzuwenden:

First Normal Form (1NF): halte jedes Feld atomar. Wenn ein Kunde mehrere Telefonnummern hat, stopfe sie nicht in eine Zelle; verwende eine separate Tabelle (oder separate Zeilen), sodass jeder Wert sauber suchbar und aktualisierbar ist.

Second Normal Form (2NF): wenn die Identität einer Tabelle von mehr als einer Spalte abhängt (ein zusammengesetzter Schlüssel), sorge dafür, dass Nicht‑Schlüssel‑Details von der gesamten Schlüsselkombination abhängen. Eine Bestellposition sollte Menge und Preis für diese Position speichern, nicht die Kundenadresse.

Third Normal Form (3NF): entferne „Nebendaten“, die woanders hingehören. Wenn eine Tabelle CustomerId und zusätzlich CustomerCity speichert, sollte die Stadt typischerweise in der Kundentabelle leben und nicht in jeder Bestellung kopiert werden.

Kompromisse und „gut genug"

Mehr Normalisierung bedeutet meist mehr Tabellen und mehr Joins. Das erhöht die Konsistenz, kann aber Reporting erschweren und manchmal die Performance beeinflussen. Viele Teams streben 3NF für Kernelemente (Kunden, Produkte, Rechnungen) an und denormalisieren selektiv für leseintensive Dashboards — behalten aber eine autoritative Quelle der Wahrheit bei, die durch PK/FK‑Beziehungen erzwungen wird.

Relationale Algebra: die Logik hinter Abfragen

Relationale Algebra ist die „Mathematik" hinter dem relationalen Modell: eine kleine Menge präziser Operationen, um eine Menge von Zeilen (eine Tabelle) in eine andere zu transformieren.

Diese Präzision ist wichtig. Wenn die Regeln klar sind, sind auch die Abfrageergebnisse klar. Du kannst vorhersagen, was passiert, wenn du filterst, umformst oder Daten kombinierst — ohne dich auf undokumentiertes Verhalten oder manuelle Navigation zu verlassen.

Die Kernoperationen (in einfachen Worten)

Relationale Algebra definiert Bausteine, die komponiert werden können. Drei der wichtigsten sind:

-

Select: wähle die Zeilen aus, die du willst.

Beispielidee: „Nur Bestellungen aus dem letzten Monat“ oder „Nur Kunden in Frankreich“. Du behältst die gleichen Spalten, reduzierst aber die Anzahl der Zeilen.

-

Project: wähle die Spalten aus, die du sehen willst.

Beispielidee: „Zeige Kundennamen und E‑Mail“. Du behältst logisch die gleichen Zeilen, entfernst aber Spalten, die du nicht brauchst.

-

Join: kombiniere verwandte Fakten aus verschiedenen Tabellen.

Beispielidee: „Hänge Kundendetails an jede Bestellung an“, mithilfe eines gemeinsamen Identifikators (z. B. customer_id). Die Ausgabe ist eine neue Tabelle, in der jede Zeile Felder zusammenführt, die getrennt gespeichert waren.

Warum Joins für Geschäftsdaten zentral sind

Geschäftsdaten sind natürlicherweise auf verschiedene Themen verteilt: Kunden, Bestellungen, Rechnungen, Produkte, Zahlungen. Diese Trennung sorgt dafür, dass jede Tatsache einmal gespeichert wird (was hilft, Mismatches zu vermeiden), bedeutet aber auch, dass Antworten häufig ein erneutes Zusammensetzen dieser Fakten erfordern.

Joins sind die formale Methode, dieses Zusammensetzen durchzuführen und dabei die Bedeutung zu bewahren. Anstatt Kundennamen in jede Bestellzeile zu kopieren (und später Rechtschreibänderungen überall zu korrigieren), speicherst du Kunden einmal und joinst bei Bedarf für einen Bericht.

Vorhersehbare Ergebnisse, keine Überraschungen

Weil relationale Algebra als Operationen auf Mengensätzen von Zeilen definiert ist, ist das erwartete Ergebnis jedes Schrittes genau bestimmt:

- Filtern beeinflusst, welche Zeilen eingeschlossen werden.

- Projektion beeinflusst, welche Spalten du siehst.

- Join beeinflusst, wie Fakten über Tabellen hinweg gepaart werden.

Das ist das konzeptionelle Rückgrat, das später SQL praktikabel machte: Abfragen werden zu Sequenzen wohl definierter Transformationen, nicht zu willkürlichem Datenabruf.

Von der Theorie zu SQL: wie das relationale Modell brauchbar wurde

Zuerst entwerfen, dann bauen

Plane Entitäten, Joins und Constraints, bevor du Code generierst, damit Änderungen kontrolliert bleiben.

Codds Modell beschrieb, was Daten bedeuten (Relationen, Schlüssel und Operationen), ohne eine benutzerfreundliche Methode vorzuschreiben, wie man es im Alltag nutzt. SQL schloss diese Lücke: Es verwandelte relationale Ideen in eine praktische, lesbare Sprache, die Analysten, Entwickler und Datenbankprodukte gemeinsam nutzen konnten.

SQL vs. das „reine" relationale Modell

SQL ist von relationaler Algebra inspiriert, aber keine perfekte Umsetzung von Codds Originaltheorie.

Ein Unterschied ist, wie SQL fehlende oder unbekannte Werte behandelt. Klassische relationale Theorie basiert auf zweiwertiger Logik (wahr/falsch), während SQL NULL einführt, was zu dreistufiger Logik führt (wahr/falsch/unbekannt). Ein weiterer Unterschied: Die relationale Theorie arbeitet mit Mengen (keine Duplikate), während SQL‑Tabellen oft doppelte Zeilen erlauben, wenn man sie nicht explizit verhindert.

Trotz dieser Unterschiede hielt SQL das Kernversprechen: Du beschreibst das gewünschte Ergebnis (eine deklarative Abfrage), und die Datenbank findet einen Weg, es zu liefern.

Ein kurzer Zeitstrahl: von Papieren zu Produkten

Codd veröffentlichte sein grundlegendes Papier 1970. In den 1970er Jahren baute IBM frühe Prototypen (insbesondere System R), die zeigten, dass eine relationale Datenbank für reale Workloads performant genug sein kann und dass eine hochsprachliche Abfragesprache in effiziente Ausführungspläne kompiliert werden kann.

Parallel trieben akademische und kommerzielle Bemühungen SQL voran. Bis Ende der 1980er Jahre ermöglichte die SQL‑Standardisierung (ANSI/ISO) den Anbietern, sich auf eine gemeinsame Sprache zu einigen — auch wenn jedes Produkt seine eigenen Erweiterungen behielt.

Warum eine lesbare Abfragesprache wichtig war

SQL senkte die Kosten, Fragen zu stellen. Anstatt für jeden Bericht maßgeschneiderte Programme zu schreiben, konnten Teams Fragen direkt ausdrücken:

- Umsatz nach Region und Monat mit

GROUP BY

- Kunden‑Churn‑Kohorten durch Verbinden von Bestellungen, Abonnements und Kündigungen

- Operative Dashboards, die in Sekunden filtern und aggregieren

Was SQL in der Praxis erleichterte

Für Business‑Software war die Kombination aus Joins und Aggregation ein Durchbruch. Ein Finanzteam konnte Rechnungen mit Zahlungen abgleichen; ein Produktteam konnte Conversion‑Funnels analysieren; ein Operationsteam konnte Inventar und Fulfillment überwachen — alles durch Abfragen desselben strukturierten Datenmodells.

Diese Nutzbarkeit ist ein wesentlicher Grund, warum das relationale Modell aus der Forschung heraus in den Alltagsgebrauch gelangte.

Vertrauen in großem Maßstab: Konsistenz, Transaktionen und ACID

Geschäftssysteme leben oder sterben an Vertrauen. Es reicht nicht, dass eine Datenbank „Daten speichert“ — sie muss korrekte Salden, genaue Inventarzahlen und eine verlässliche Prüfspur erhalten, selbst wenn viele Menschen das System gleichzeitig nutzen.

Transaktionen: eine geschäftliche Aktion als eine Einheit

Eine Transaktion fasst eine Reihe von Änderungen zu einer einzigen geschäftlichen Operation zusammen. Denk an: „Überweise 100 $“, „verschicke eine Bestellung“ oder „buche die Gehaltsabrechnung“. Jede dieser Aktionen betrifft mehrere Tabellen und Zeilen.

Der Schlüssel ist das Alles‑oder‑Nichts‑Verhalten:

- Wenn jeder Schritt gelingt, wird die Transaktion committed.

- Scheitert ein Schritt (Netzwerkfehler, Validierungsfehler, Absturz), wird die Transaktion zurückgerollt und die Datenbank bleibt, als ob nichts geschehen wäre.

So vermeidest du Situationen wie Geld, das von einem Konto abgebucht, aber nie gutgeschrieben wird, oder Inventar, das reduziert wurde ohne entsprechende Bestellung zu speichern.

ACID, in einfachen Worten

ACID ist die Kurzform für die Garantien, auf die sich Unternehmen verlassen:

- Atomicity: das Alles‑oder‑Nichts‑Prinzip.

- Consistency: die Datenbank lässt keine Änderungen zu, die deine Regeln verletzen (z. B. Menge darf nicht negativ sein).

- Isolation: parallele Arbeiten stören sich nicht gegenseitig; zwei Kassierer können gleichzeitig Verkäufe buchen, ohne Summen zu korrumpieren.

- Durability: einmal bestätigt, verschwindet ein Ergebnis nicht nach einem Absturz.

Constraints + Transaktionen: wie Systeme ehrlich bleiben

Constraints (Primärschlüssel, Fremdschlüssel, Checks) verhindern ungültige Zustände. Transaktionen stellen sicher, dass zusammenhängende Updates über Tabellen hinweg gemeinsam ankommen.

In der Praxis: eine Bestellung wird gespeichert, ihre Positionen werden gespeichert, Inventar wird vermindert und ein Eintrag im Audit‑Log wird geschrieben — entweder alles zusammen passiert oder nichts. Diese Kombination ermöglicht es SQL‑Datenbanken, ernsthafte Business‑Software in großem Maßstab zu unterstützen.

Warum SQL‑Datenbanken das Rückgrat von Business‑Software wurden

SQL‑Datenbanken „gewannen“ nicht, weil sie hip waren — sie passten zur Art und Weise, wie Organisationen denken und arbeiten. Ein Unternehmen ist voller sich wiederholender, strukturierter Dinge: Kunden, Rechnungen, Produkte, Zahlungen, Mitarbeiter. Jedes hat einen klaren Satz von Attributen und steht in vorhersehbaren Beziehungen zu anderen. Das relationale Modell bildet diese Realität gut ab: Ein Kunde kann viele Bestellungen haben, eine Bestellung hat Positionsartikel, Zahlungen gleichen Rechnungen ab.

Eine natürliche Passung für alltägliche Geschäftsabläufe

Geschäftsprozesse bauen auf Konsistenz und Nachvollziehbarkeit auf. Wenn die Buchhaltung fragt: „Welche Rechnungen sind unbezahlt?“ oder der Support fragt: „Welches Paket hat dieser Kunde?“, sollten die Antworten unabhängig vom Werkzeug oder Team gleich sein. Relationale Datenbanken sind dafür geschaffen, Fakten einmal zu speichern und überall zu referenzieren, wodurch Widersprüche reduziert werden, die zu teurem Nacharbeiten führen.

Standardwerkzeuge machten SQL zum Default

Als SQL verbreitet wurde, bildete sich ein Ökosystem darum: Reporting‑Tools, BI‑Dashboards, ETL‑Pipelines, Konnektoren und Schulungen. Diese Kompatibilität senkte die Kosten für die Einführung. Liegen Daten in einer relationalen Datenbank, lässt sich meist problemlos an gängige Reporting‑ und Analyse‑Workflows andocken, ohne maßgeschneiderte Integrationen.

Apps ändern sich; der Datenvertrag sollte nicht

Anwendungen entwickeln sich schnell — neue Funktionen, neue UIs, neue Integrationen. Ein gut gestaltetes Schema wirkt wie ein haltbarer Vertrag: Selbst wenn Dienste und Oberflächen wechseln, behalten Kern‑Tabellen und Beziehungen die Bedeutung der Daten stabil. Diese Stabilität ist ein großer Grund, warum SQL‑Datenbanken zum verlässlichen Zentrum von Business‑Software wurden.

Schemata klären Zuständigkeiten

Schemata organisieren nicht nur Daten — sie machen Rollen klar. Teams können sich darauf einigen, was ein „Kunde" ist, welche Felder erforderlich sind und wie Datensätze verbunden werden. Mit Primär‑ und Fremdschlüsseln werden Verantwortlichkeiten explizit: Wer erzeugt Datensätze, wer darf sie ändern und was muss im gesamten Unternehmen konsistent bleiben.

Grenzen, Kritik und das Aufkommen von Alternativen

Behalte die Kontrolle über deinen Code

Generiere die App und exportiere den Quellcode, wenn du volle Kontrolle willst.

Relationale Datenbanken verdienten ihren Platz durch Vorhersehbarkeit und Sicherheit, sind aber nicht die beste Lösung für jede Aufgabe. Viele Kritiken an SQL‑Systemen zielen eher darauf ab, ein Werkzeug für jede Aufgabe zu verwenden.

Wo strikte Schemata schnelle Änderungen verlangsamen können

Ein relationales Schema ist ein Vertrag: Tabellen, Spalten, Typen und Constraints definieren, was "gültige Daten" sind. Das ist großartig für gemeinsame Verständnisse, kann aber Teams verlangsamen, während das Produkt noch in starker Entwicklung ist.

Wenn du wöchentlich neue Felder auslieferst, können Migrationsplanung, Backfills und Deployments zum Engpass werden. Selbst mit guter Tooling erfordern Schemaänderungen Planung — besonders bei großen Tabellen oder Systemen, die 24/7 online bleiben müssen.

Warum NoSQL entstand (und was es anvisierte)

"NoSQL" war weniger eine Ablehnung des relationalen Gedankens als eine Reaktion auf bestimmte Schmerzpunkte:

- Scale‑out‑Bedarf: einige Organisationen wollten einfacheres Sharding und horizontale Skalierung.

- Flexible Datenformen: Dokumenten‑ und Key‑Value‑Stores machten es leichter, sich entwickelnde oder verschachtelte Daten zu speichern, ohne Tabellen neu zu entwerfen.

- Spezialisierte Performance: Wide‑Column‑Stores, Suchmaschinen und Graph‑Datenbanken optimierten für spezielle Zugriffsmuster.

Viele dieser Systeme tauschten strikte Konsistenz oder leistungsfähige Joins gegen Geschwindigkeit, Flexibilität oder Verteilung ein.

Die gemischte Realität: relational + nicht‑relational

Die meisten modernen Stacks sind polyglott: eine relationale Datenbank für Kern‑Geschäftsdatensätze, ergänzt durch einen Event‑Stream, einen Suchindex, einen Cache oder einen Dokumentenspeicher für Content und Analytics. Das relationale Modell bleibt die Quelle der Wahrheit, während andere Stores leseintensive oder spezialisierte Abfragen bedienen.

Entscheidungspunkte für Teams

Bei der Wahl gilt es zu prüfen:

- Konsistenzanforderungen: brauchst du Transaktionen, die niemals falsch sein dürfen?

- Abfragekomplexität: wirst du stark auf Joins, Reporting und Ad‑hoc‑Fragen angewiesen sein?

- Skalierungsmuster: schreibintensive Ingestion, globale Verteilung oder starker Traffic‑Spitzen?

Ein guter Default ist SQL für Kerndaten und dann gezielt Alternativen ergänzen, wenn das relationale Modell eindeutig limitiert.

Was heute anzuwenden ist: Lektionen für Teams, die Business‑Apps bauen

Codds relationales Modell ist nicht nur Geschichte — es ist eine Sammlung von Gewohnheiten, die Geschäftsdaten vertrauenswürdiger, veränderbarer und reportbarer machen. Selbst wenn deine App eine Mischung von Speichersystemen nutzt, ist die relationale Denkweise weiterhin ein guter Default für "Systems of Record" (Bestellungen, Rechnungen, Kunden, Inventar).

Praktische Empfehlungen für Tabellendesign

Modelliere zunächst die realen Substantive, die deinem Unternehmen wichtig sind, als Tabellen (Customers, Orders, Payments) und verbinde sie dann über Beziehungen.

Einige Regeln, die die meisten zukünftigen Probleme verhindern:

- Gib jeder Tabelle einen stabilen Primärschlüssel (häufig eine Surrogat‑ID). Verlasse dich nicht auf Namen oder E‑Mails als stabile Identifikatoren.

- Nutze Fremdschlüssel für Beziehungen, damit die Datenbank kaputte Referenzen verhindern kann (eine Order, die auf einen fehlenden Kunden zeigt).

- Trenne wiederholte oder mehrwertige Felder in eigene Tabellen (z. B. CustomerPhones statt

phone1, phone2, phone3).

- Trenne „Fakten" und „Labels": speichere den numerischen Betrag und den Währungscode, nicht einen formatierten String.

Wenn du diese Prinzipien in ein Produkt überführst, hilft Tooling, das Schema‑Intention und Anwendungscode synchron hält. Zum Beispiel kann Koder.ai aus einem Chatprompt eine React + Go + PostgreSQL‑App generieren, was das schnelle Prototyping eines normalisierten Schemas (Tabellen, Schlüssel, Beziehungen) erleichtert — und dennoch die Datenbank als Quelle der Wahrheit belässt und bei Bedarf Quellcodeexport erlaubt.

Fragen bei der Wahl des Datenbankansatzes

Wenn deine Daten starke Korrektheitsgarantien brauchen, frag:

- Brauchen wir Transaktionen über mehrere Updates (Bestellung + Reservierung + Zahlungsversuch)?

- Werden wir auf Ad‑hoc‑Abfragen für Reporting und Audits angewiesen sein?

- Werden Daten häufig über Entitäten hinweg gejoint (Kunden ↔ Bestellungen ↔ Sendungen)?

Wenn die Antwort häufig "ja" ist, ist eine relationale Datenbank meist der einfachste Weg.

Häufige Missverständnisse loswerden

„SQL skaliert nicht" ist zu pauschal. SQL‑Systeme skalieren auf viele Arten (Indizes, Caching, Read‑Replicas, bei Bedarf Sharding). Die meisten Teams stoßen auf Modellierungs‑ und Abfrageprobleme lange bevor sie echte Datenbankgrenzen erreichen.

„Normalisierung macht alles langsam" ist ebenfalls unvollständig. Normalisierung reduziert Anomalien; Performance steuerst du über Indizes, Abfragedesign und selektive Denormalisierung, wenn Messungen das rechtfertigen.

Codds bleibender Einfluss

Codd gab Teams einen gemeinsamen Vertrag: Daten in verknüpften Tabellen anordnen, mit wohl definierten Operationen manipulieren und durch Constraints schützen. Dieser Vertrag ist der Grund, warum Alltags‑Software über Jahre hinweg weiterentwickelt werden kann, ohne die Fähigkeit zu verlieren, grundlegende Fragen zu beantworten wie „was ist passiert, wann und warum?"