Warum Frameworks sich wie „Erfahrung in einer Box" anfühlen

„Best Practices aus der Vergangenheit" sind keine verstaubten Regeln aus alten Blogposts. In praktischer Hinsicht sind sie die hart erkämpften Entscheidungen, die Teams getroffen haben, nachdem sich dieselben Fehler wiederholt haben: Sicherheitsfehler, inkonsistente Codebasen, fragile Deployments, langsame Fehlersuche und Funktionen, die schwer zu ändern waren.

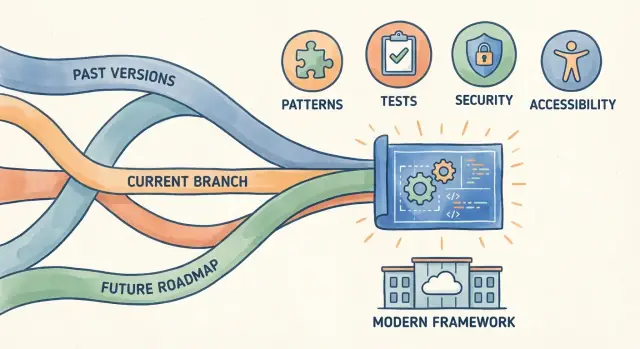

Frameworks wirken wie „Erfahrung in einer Box“, weil sie diese Lehren in den normalen Pfad der Softwareentwicklung einbetten. Anstatt von jedem Team zu verlangen, dieselben Antworten neu zu erfinden, verwandeln Frameworks häufige Entscheidungen in Defaults, Konventionen und wiederverwendbare Bausteine.

Mehr als Bequemlichkeit: warum Frameworks existieren

Bequemlichkeit ist real — ein Projekt in Minuten scaffolden ist nett — aber Frameworks zielen auf etwas Größeres: Vorhersehbarkeit.

Sie standardisieren, wie du eine App strukturierst, wo Code liegt, wie Requests fließen, wie Fehler behandelt werden und wie Komponenten miteinander kommunizieren. Wenn ein Framework das gut macht, können neue Teammitglieder sich schneller zurechtfinden, Code‑Reviews konzentrieren sich auf sinnvolle Entscheidungen (nicht Stilstreitigkeiten) und das Produktionsverhalten lässt sich leichter nachvollziehen.

Hilfe, kein Autopilot

Frameworks kodieren Leitlinien, aber sie garantieren keine guten Ergebnisse. Ein sicheres Default kann umgangen werden. Ein empfohlenes Muster kann fehlinterpretiert werden. Und eine „Best Practice“ von vor fünf Jahren passt vielleicht schlecht zu deinen heutigen Rahmenbedingungen.

Das richtige mentale Modell ist: Frameworks reduzieren die Anzahl der Entscheidungen, die du treffen musst — und heben die Qualitätsbasis der Entscheidungen an, die du nicht bewusst triffst. Deine Aufgabe ist zu erkennen, welche Entscheidungen strategisch sind (Domain‑Modellierung, Daten‑Grenzen, Skalierungsbedarfe) und welche Commodity sind (Routing, Validierung, Logging).

Was dieser Artikel aufschlüsseln wird

Im Laufe der Zeit fangen Frameworks Lehren auf verschiedene Weise ein: sinnvolle Defaults, Konventionen, eingebaute Architektur‑Muster, Sicherheits‑Guardrails, Testing‑Tooling und standardisierte Performance/Observability‑Hooks. Zu verstehen, wo diese Lehren leben, hilft dir, sie sicher zu nutzen — ohne das Framework als unantastbare Wahrheit zu behandeln.

Frameworks vs. Bibliotheken: Was für dich entschieden wird

Menschen verwenden „Framework“ und „Bibliothek“ oft synonym, aber sie beeinflussen dein Projekt sehr unterschiedlich.

Unterschied in einfachen Worten

Eine Bibliothek ist etwas, das du aufrufst, wenn du es brauchst. Du entscheidest, wann du sie einsetzt, wie du sie einbindest und wie sie in deinen Code passt. Ein Datums‑Library, eine PDF‑Library oder eine Logging‑Bibliothek funktionieren normalerweise so.

Ein Framework ist etwas, das dich aufruft. Es stellt die Gesamtstruktur der App bereit und erwartet, dass du deinen Code an vordefinierten Stellen einsteckst.

Ein Toolkit ist ein lockerer Bündel von Utilities (oft mehrere Bibliotheken plus Konventionen), das dir schnelleres Bauen ermöglicht, aber normalerweise den Ablauf deiner App nicht so stark kontrolliert wie ein Framework.

Inversion of control (die Schlüsselidee)

Frameworks basieren auf Inversion of Control: Anstatt dass dein Programm die „Main‑Schleife“ ist, die alles andere aufruft, läuft die Main‑Schleife im Framework und ruft deine Handler zur richtigen Zeit auf.

Diese eine Designentscheidung erzwingt (und vereinfacht) viele Entscheidungen: wo Routen liegen, wie Requests verarbeitet werden, wie Abhängigkeiten erzeugt werden, wie Fehler behandelt werden und wie Komponenten zusammengesetzt werden.

Weniger wiederholte Entscheidungen, konsistentere Ergebnisse

Weil das Framework das Skelett definiert, verbringen Teams weniger Zeit damit, die grundlegende Struktur bei jedem Projekt neu zu entscheiden. Das reduziert:

- „Wohin gehört dieser Code?“‑Debatten

- inkonsistente Muster zwischen Teams

- maßgeschneiderter Kleber, der zur Wartungslast wird

Betrachte eine Web‑App.

Mit einer Bibliotheks‑Herangehensweise könntest du einen Router wählen, dann separat ein Form‑Validation‑Paket wählen und dann Session‑Handling selbst implementieren — dabei entscheiden, wie sie interagieren, wo Zustand gespeichert wird und wie Fehler aussehen.

Mit einem Framework kann Routing durch Datei/Ordner‑Konventionen oder eine zentrale Routentabelle definiert sein, Formulare haben möglicherweise einen standardisierten Validierungslebenszyklus und Authentifizierung kann mit eingebauter Middleware integriert sein. Du triffst immer noch Entscheidungen, aber viele Defaults sind bereits ausgewählt — oft basierend auf hart erarbeiteten Lehren über Klarheit, Sicherheit und langfristige Wartbarkeit.

Wie Best Practices sich über Jahre ansammeln

Frameworks starten selten als „Best Practices“. Sie beginnen als Abkürzungen: ein kleiner Satz Utilities, gebaut für ein Team, ein Produkt und eine Deadline. Interessant wird es nach Version 1.0 — wenn dutzende (oder tausende) echte Projekte dieselben Grenzen austesten.

Der Feedback‑Loop, der Schmerz in Konvention verwandelt

Im Laufe der Zeit wiederholt sich ein Muster:

Projekte stoßen auf dieselben Probleme → Teams erfinden ähnliche Lösungen → Maintainer bemerken die Wiederholung → das Framework standardisiert es als Konvention.

Diese Standardisierung ist es, die Frameworks wie akkumulierte Erfahrung erscheinen lässt. Ein Routing‑Stil, Ordnerstruktur, Migrationsmechanismus oder Fehlerbehandlungsansatz existiert oft, weil er Verwirrung verringert oder Fehler über viele Codebases hinweg verhinderte — nicht, weil jemand es von Anfang an perfekt entwarf.

Fehler werden zu Schutzvorrichtungen

Viele „Regeln“ in einem Framework sind Gedenkstätten vergangener Fehler. Ein Default, der unsichere Eingaben blockiert, eine Warnung bei riskantem Verhalten oder eine API, die explizite Konfiguration erzwingt, geht oft auf Vorfälle zurück: Produktionsausfälle, Sicherheitslücken, Performance‑Regressions oder schwer zu debuggende Edge‑Cases.

Wenn genug Teams über denselben Rechen stolpern, entfernt das Framework oft den Rechen — oder stellt ein Warnschild davor.

Maintainer + reale Nutzung formen, was bleibt

Maintainer entscheiden, was offiziell wird, aber das Rohmaterial kommt aus der Nutzung: Bug‑Reports, Pull Requests, Incident‑Writeups, Konferenzvorträgen und wofür Leute Plugins bauen. Beliebte Workarounds sind besonders aussagekräftig — wenn alle dieselbe Middleware hinzufügen, kann sie zu einer First‑Class‑Funktion werden.

„Best“ ändert sich mit Zeit und Kontext

Was als Best Practice gilt, hängt von Rahmenbedingungen ab: Teamgröße, Compliance‑Anforderungen, Deployment‑Modell und aktuellen Bedrohungen. Frameworks entwickeln sich weiter, tragen aber auch Geschichte mit sich — es lohnt sich, Release Notes und Deprecation‑Guides (siehe /blog) zu lesen, um zu verstehen, warum eine Konvention existiert, nicht nur wie man ihr folgt.

Defaults, die Teams zu sichereren Entscheidungen lenken

Framework‑Defaults sind stille Lehrmeister. Ohne Meeting, Checkliste oder einen Senior‑Entwickler, der jede Entscheidung überwacht, lenken sie Teams zu Entscheidungen, die sich zuvor bewährt haben. Wenn ein neues Projekt „einfach funktioniert“, liegt das meist daran, dass jemand einen Haufen hart erarbeiteter Lehren in die Start‑Einstellungen kodiert hat.

Wie Defaults Verhalten leiten (ohne Mehraufwand)

Defaults reduzieren die Anzahl der Entscheidung, die du am ersten Tag treffen musst. Anstatt zu fragen „Wie soll unsere Projektstruktur aussehen?“ oder „Wie konfigurieren wir Security‑Header?“, bietet das Framework einen Startpunkt, der eine sichere, konsistente Basis fördert.

Diese kleine Schubswirkung ist wichtig, weil Teams häufig beim initialen Setup bleiben. Wenn das Anfangssetup sinnvoll ist, bleibt das Projekt wahrscheinlich sinnvoll.

Gängige Beispiele, die du wahrscheinlich kennst

Viele Frameworks liefern sichere Konfigurationen out of the box: klar trennbarer Entwicklungs‑ und Produktionsmodus, Geheimnisse aus Umgebungsvariablen und Warnungen bei unsicheren Einstellungen.

Sie bieten außerdem eine sinnvolle Ordnerstruktur — für Routen, Controller, Views, Komponenten, Tests — sodass neue Mitwirkende Dinge schnell finden und vermeiden, in jedem Sprint ein neues Organisationsschema zu erfinden.

Und viele sind meinungsstark beim Setup: eine „gesegnete“ Art, eine App zu starten, Migrationen auszuführen, Dependency Injection zu handhaben oder Middleware zu registrieren. Das kann restriktiv wirken, verhindert aber viel frühe Unordnung.

Warum gute Defaults Anfängerfehler verhindern

Anfänger wissen oft nicht, welche Entscheidungen riskant sind oder welche „Quick Fixes“ langfristige Probleme werden. Sichere Defaults machen den einfachen Weg zum sicheren Weg: weniger versehentliche Offenlegungen, weniger inkonsistente Konventionen und weniger fragile Einzellösungen.

Wichtige Warnung: Defaults sind nicht automatisch richtig

Defaults spiegeln die Annahmen der Autoren wider. Deine Domäne, Compliance‑Vorgaben, Traffic‑Muster oder Deployment‑Modelle können abweichen. Betrachte Defaults als Startbasis, nicht als Korrektheitsbeweis — prüfe sie explizit, dokumentiere Änderungen und überprüfe sie bei Upgrades oder wenn sich Anforderungen ändern.

Konventionen, die Projekte vorhersehbar machen

Framework‑Konventionen werden oft als „convention over configuration" beschrieben — das heißt: du akzeptierst die Hausregeln, damit du nicht jede Kleinigkeit aushandeln musst.

Eine passende Analogie ist ein Supermarkt. Du brauchst keine Karte, um Milch zu finden, weil die meisten Läden Milch an einem vertrauten Ort platzieren. Der Laden könnte Milch überall hinstellen, aber die gemeinsame Konvention spart allen Zeit.

Wie Konventionen in realen Projekten aussehen

Konventionen zeigen sich als Default‑Antworten auf Fragen, über die Teams sonst diskutieren würden:

- Benennung: controllers vs services,

User vs Users, getUser() vs fetchUser() — Frameworks schubsen eine konsistente Style.

- Dateiablage: wo Routen liegen, wo DB‑Migrations sind, wo Tests gehören, wo statische Assets serviert werden.

- Vorhersehbare Workflows: gebräuchliche Befehle zum Starten der App, Starten eines Dev‑Servers, Generieren einer neuen Komponente, Tests ausführen oder eine Migration erstellen.

Wenn diese Konventionen weit verbreitet sind, kann ein neuer Entwickler ein Projekt schneller „lesen“. Er weiß, wo der Login‑Flow zu finden ist, wo Validierung passiert und wie Daten durch die App fließen, selbst wenn er diese Codebasis noch nie gesehen hat.

Warum Teams davon profitieren

Eine vorhersehbare Struktur reduziert kleine Entscheidungen, die Zeit und Aufmerksamkeit kosten. Sie verbessert auch Onboarding, macht Code‑Reviews reibungsloser („das entspricht dem üblichen Muster") und hilft Teams, unbeabsichtigte Inkonsistenzen zu vermeiden, die später Bugs oder Wartungsprobleme verursachen.

Trade‑offs, auf die man achten sollte

Konventionen können die Flexibilität einschränken. Edge‑Cases — ungewöhnliche Routing‑Anforderungen, Multi‑Tenant‑Datenmodelle, nicht‑standardmäßige Deployments — können gegen die Default‑Projektform arbeiten. Dann neigen Teams entweder dazu, Workarounds anzuhäufen oder das Framework so zu verbiegen, dass es zukünftige Maintainer verwirrt. Ziel ist, Konventionen dort zu folgen, wo sie helfen, und klar zu dokumentieren, wenn du davon abweichst.

Muster, die in Architektur und APIs eingebacken sind

Frameworks geben dir nicht nur Werkzeuge — sie verankern eine bevorzugte Art, Software zu strukturieren. Deshalb kann sich ein neues Projekt „organisiert" anfühlen, bevor viele Entscheidungen getroffen sind: gängige Muster spiegeln sich in Ordnerlayouts, Basisklassen, Routing‑Regeln und sogar Methodennamen wider.

Übliche Muster, die Frameworks liefern

Viele Frameworks liefern eine Standardarchitektur wie MVC (Model–View–Controller), die dich dazu ermuntert, UI, Geschäftslogik und Datenzugriff zu trennen. Andere treiben Dependency Injection (DI) voran, indem sie das Registrieren und Nutzen von Services erleichtern, sodass Code von Interfaces statt konkreten Implementierungen abhängt. Web‑Frameworks standardisieren oft die Request‑Verarbeitung durch Middleware, wodurch Querschnittsbelange (Auth, Logging, Rate Limiting) zu komponierbaren Schritten werden.

Diese Muster reduzieren „Blank‑Page“‑Designarbeit und machen Projekte leichter navigierbar — besonders für Teams. Wenn die Struktur vorhersehbar ist, ist es einfacher, Features hinzuzufügen, ohne unabhängige Teile zu brechen.

Warum Muster das Nachvollziehen und Testen verbessern

Muster schaffen natürliche Nähte.

Mit MVC werden Controller zu dünnen Einstiegspunkten, die du mit Request/Response‑Fixtures testen kannst. Mit DI kannst du echte Abhängigkeiten gegen Fakes in Unit‑Tests tauschen, ohne den Code umzuschreiben. Middleware macht Verhalten in Isolation testbar: Du kannst einen einzelnen Schritt prüfen, ohne die gesamte App zu starten.

Wenn Muster blind kopiert werden

Ein Muster kann zur Zeremonie werden, wenn es nicht zum Problem passt. Beispiele: alles in Services zwingen, obwohl eine einfache Funktion genügt; Dateien in Layers aufsplitten, die hauptsächlich Daten durchreichen; Middleware hinzufügen für Verhalten, das in einem einzelnen Endpoint hingehört.

Checkliste: Passt dieses Muster hier?

- Reduziert es Duplikation, die du schon hast (nicht Duplikation, die du vielleicht später haben wirst)?

- Schafft es eine klare Grenze, die du unabhängig testen kannst?

- Erkennen neue Teammitglieder die Struktur aus gängigen Konventionen?

- Fügst du Indirektion aus einem echten Grund hinzu (Implementierungen tauschen, Querschnittsverhalten), nicht nur „weil das Framework es unterstützt"?

- Kannst du den Trade‑off in einem Satz erklären (was du gewinnst, was du zahlst)?

Sicherheitslektionen, die zu eingebauten Guardrails wurden

Frameworks „erinnern" sich oft an Sicherheitsvorfälle, damit Teams sie nicht auf die harte Tour neu lernen müssen. Anstatt von jedem Entwickler zu erwarten, ein Security‑Experte zu sein, liefern sie Guardrails, die die sicherere Wahl zum Default machen — und riskantere Entscheidungen bewusster.

Eingebaute Schutzmechanismen, die du vermutlich bereits nutzt

Viele alltägliche Sicherheits‑Best‑Practices erscheinen als gewöhnliche Framework‑Features:

- Input‑Validierungshilfen: Schema‑Validatoren, Formularvalidierung und Request‑Parsing, die dich ermuntern, Typ, Länge und Format früh zu prüfen. Viele machen es auch leichter, unerwartete Felder abzulehnen statt sie stillschweigend zu akzeptieren.

- CSRF‑Schutz: Middleware, die CSRF‑Tokens ausgibt und prüft für zustandsverändernde Requests, plus Cookie‑Einstellungen, die Cross‑Site‑Missbrauch reduzieren.

- Sicheres Session‑Handling: signierte/verschlüsselte Cookies, serverseitige Session‑Stores, Rotation von Session‑IDs und sicherere Defaults wie

HttpOnly, Secure und SameSite Cookies.

Diese Features kodieren Lehren aus gängigen Angriffsmustern (Manipulation, Cross‑Site‑Requests, Session‑Diebstahl) und verschieben sie näher zur „Standard‑Plumbing".

Guardrails funktionieren nur, wenn du sie anbehalten wirst

Security‑Fixes kommen oft durch Routine‑Updates. Framework‑ und Dependency‑Versionen aktuell zu halten ist wichtig, weil viele Patches deinen Code nicht ändern — nur deine Angriffsfläche.

Das größte Risiko ist unbeabsichtigtes Opt‑Out. Häufige Fehlkonfigurationen sind:

- CSRF‑Middleware deaktivieren, weil sie ein Formular oder die SPA‑Integration „bricht“

- eigenes Session/Auth‑Logic bauen und Cookie‑Flags oder Rotation vergessen

- User‑Input nach nur einer Validierungsstufe vertrauen (oder nur clientseitig validieren)

- Security‑Header in Produktion ausschalten, um ein kurzfristiges Debugging‑Problem zu lösen

Behandle Framework‑Security‑Defaults als Basis, nicht als Garantie, und prüfe Änderungen bei Upgrades statt sie aufzuschieben.

Frameworks machen es nicht nur einfacher, Code zu schreiben — sie erleichtern es, zu beweisen, dass der Code funktioniert. Communities kodifizieren über die Zeit schwierige Testing‑Gewohnheiten in Standardprojektstruktur, Befehlen und Integrationen, sodass Qualitätspraktiken sich normal anfühlen.

Struktur, die dich zum Testen schubst

Viele Frameworks scaffolden ein vorhersehbares Layout — App‑Code, Konfiguration und Tests getrennt — sodass das Hinzufügen von Tests eine offensichtliche nächste Aufgabe ist, kein separates Projekt. Ein eingebauter Test‑Befehl (oft ein einzelner CLI‑Einstieg) senkt auch die Aktivierungsenergie, Tests lokal und in CI auszuführen.

Gängige Tools, die eingebettet oder eng integriert sind:

- Test‑Runner: ein Standardweg, Tests zu entdecken und auszuführen, mit Watch‑Modi und Coverage‑Flags.

- Fixtures und Factories: wiederholbare Testdatenmuster, die brittle Setup‑Skripte reduzieren.

- DI‑Hooks: die Möglichkeit, echte Services gegen Test‑Doubles zu tauschen (z. B. ein Fake‑Email‑Sender).

- Mocks/Stubs‑Support: Utilities oder Konventionen, die das Isolieren von Komponenten zur Routine machen.

Das Ergebnis ist subtil, aber mächtig: Der „Happy Path" des Frameworks richtet sich stillschweigend nach Praktiken aus, die Teams mühsam lernen mussten.

Reproduzierbare Umgebungen schlagen „läuft auf meiner Maschine"

Qualität hängt auch von Konsistenz ab. Framework‑Tooling standardisiert oft Konfigurationsladen, Umgebungsvariablen und Testdatenbanken, sodass Tests auf Laptop und in CI gleichlaufen. Wenn ein Projekt eine kanonische Art hat, Services zu starten, Seed‑Daten zu laden und Migrationen auszuführen, werden Fehler eher debugbar als mysteriös.

Eine einfache Regel: Wenn ein neuer Kollege test nach einer kurzen README erfolgreich ausführen kann, hast du eine große Quelle versteckter Defekte reduziert.

Eine einfache Testing‑Pyramide zum Übernehmen

Praktisch bleiben:

- Viele Unit‑Tests für reine Logik und Edge‑Cases.

- Einige Integrationstests für Schlüsselgrenzen (DB, Queues, externe APIs — oft via Fakes).

- Wenige End‑to‑End‑Tests für die wertvollsten Nutzerjourneys.

Frameworks garantieren keine Qualität, aber gutes Tooling macht diszipliniertes Testen zur Standardgewohnheit statt zur Dauerdebatte.

Frameworks helfen nicht nur beim Feature‑Shipping — sie setzen still Erwartungen daran, wie sich eine App unter Last verhält und wie du sie verstehen sollst, wenn sie sich schlecht verhält.

Viele Performance‑Praktiken kommen implizit über Defaults und Idiome statt einer Checkliste. Beispiele:

- Caching‑Schichten (Response‑Caching, ORM‑Query‑Caching)

- Batching (Bulk‑DB‑Writes, Request‑Coalescing)

- Lazy Loading (nur Daten holen, wenn eine Seite/Komponente sie wirklich braucht)

Auch „kleine“ Annehmlichkeiten — Connection‑Pooling oder sinnvolle Paginierungs‑Hilfen — kodieren Jahre von Lehren darüber, was zuerst Performance‑Probleme verursacht.

Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen schnell per Default und schnell in großem Maßstab. Ein Framework kann die erste Version deiner App mit sinnvollen Defaults flott machen, aber echtes Scale erfordert tiefere Entscheidungen: Datenmodellierung, Queue‑Strategien, Lese/Schreib‑Trennung, CDN‑Nutzung und sorgfältige Kontrolle über N+1‑Queries und chatty Netzwerkaufrufe.

Observability‑Hooks, die standardisieren, wie du das System siehst

Moderne Frameworks enthalten zunehmend eingebaute oder erstklassige Integrationen für Observability: strukturiertes Logging, Metriken‑Exporter und Tracing‑Hooks, die Request‑IDs über Services hinweg propagieren. Sie bieten oft Middleware/Interceptors, um Request‑Timing zu loggen, Exceptions zu erfassen und Kontextfelder anzuhängen (User‑ID, Route‑Name, Correlation‑ID).

Wenn dein Framework „gesegnete" Integrationen mitliefert, nutze sie — Standardisierung macht Dashboards und On‑Call‑Runbooks zwischen Projekten besser übertragbar.

Messen bevor du optimierst

Framework‑Konventionen können dich zu sicheren Defaults führen, aber sie können deinen Engpass nicht erraten. Profile und messe (Latenz‑Perzentile, DB‑Zeit, Queue‑Tiefe), bevor du Code umschreibst oder Stellschrauben drehst. Performance‑Arbeit ist am effektivsten, wenn sie von Evidenz getrieben ist, nicht von Instinkt.

Wenn gestrige Best Practice zur heutigen Einschränkung wird

Frameworks fügen nicht nur Features hinzu — sie schreiben die „richtige Art“ neu, Software zu bauen. Über die Zeit zeigt sich das als Deprecations, neue Defaults und manchmal Breaking Changes, die dich zwingen, Annahmen zu überdenken, die dein Team vor Jahren getroffen hat.

Wie Frameworks sich entwickeln (und warum das wichtig ist)

Ein übliches Muster: Eine Praxis wird populär, das Framework standardisiert sie, und später ersetzt das Framework sie, wenn neue Risiken oder bessere Techniken auftauchen. Deprecations sind die Art des Frameworks zu sagen: „Früher war das okay, aber wir haben mehr gelernt.“ Neue Defaults schieben oft sichereres Verhalten vor (z. B. striktere Validierung oder sichere Cookie‑Settings), während Breaking Changes Schlupflöcher entfernen, die alte Muster am Leben hielten.

Das Problem der „Legacy Best Practice"

Was einst Best Practice war, kann zur Einschränkung werden, wenn:

- der ursprüngliche Trade‑off sich verändert hat (Performance, Sicherheitsbedrohungen, Scale, Endgeräte)

- das Ökosystem sich weiterentwickelt hat (neue Protokolle, neue Browser, neue Deployment‑Modelle)

- die früheren Abstraktionen des Frameworks nicht mehr zu modernen Bedürfnissen passen

Das kann zu „Framework Debt" führen: dein Code läuft noch, ist aber teurer zu pflegen, schwerer zu besetzen und riskanter zu sichern.

Upgrade‑Gewohnheiten, die Schmerz reduzieren

Behandle Upgrades als kontinuierliche Aktivität, nicht als Rettungsmission:

- Lies Release Notes und Changelogs mit Absicht: suche nach entfernten APIs, geänderten Defaults und Migrationsanleitungen.

- Rolle in Stufen aus: upgrade das Framework zuerst, refaktoriere App‑Code dann hinter Feature‑Flags.

- Verlass dich auf automatisierte Tests, um Verhaltensverschiebungen zu entdecken — besonders bei Auth, Routing und Validierung.

Wann bleiben, wann wechseln

Bleib (vorerst), wenn du stabile Anforderungen, starke Kompensationen und einen klaren End‑of‑Life‑Plan hast. Wechsle, wenn Security‑Support endet, Upgrades „Alles‑oder‑Nichts" werden oder neue Defaults Risiko und Wartungskosten spürbar senken würden.

Community‑Wissen, Ökosysteme und geteilte Standards

Frameworks „entscheiden" Best Practices nicht allein. Die Community — Maintainer, Core‑Contributor, Großnutzer und Tool‑Autoren — konvergiert allmählich darauf, was sich sicher, wartbar und breit anwendbar anfühlt. Im Laufe der Zeit verfestigen sich diese Entscheidungen zu Defaults, empfohlenen Projektstrukturen und offiziellen APIs.

Wie etwas „Standard" wird

Die meisten Standards beginnen als wiederholte Lösungen für häufige Schmerzen. Wenn viele Teams auf dieselben Probleme stoßen (Routing‑Komplexität, Auth‑Fehler, inkonsistente Fehlerbehandlung), testet die Community Ansätze in realen Projekten, debattiert Trade‑offs in Issues und RFCs und verfeinert sie durch Releases.

Was überlebt, ist tendenziell:

- breit nützlich (nicht an ein einzelnes Unternehmen gebunden)

- lehrbar (passt in Guides und Beispiele)

- stabil genug, dass Tools darauf bauen können

Plugins und Extensions als Testfeld

Ökosysteme experimentieren oft zuerst an den Rändern. Plugins, Extensions und Third‑Party‑Packages lassen neue Ideen konkurrieren, ohne alle zum sofortigen Upgrade zu zwingen. Wenn ein Plugin populär wird und sich über Versionen hinweg bewährt, kann es in den Kern übernommen werden — oder zumindest stark in offiziellen Empfehlungen hervorgehoben werden.

Docs sind nicht nur Referenzmaterial; sie sind Verhaltensnudges. „Getting started"‑Tutorials, Starter‑Templates und offizielle Beispiel‑Repos definieren stillschweigend, was „normal" aussieht: Ordnerlayout, Benennungs‑Konventionen, Teststil, sogar wie Geschäftslogik strukturiert wird.

Wenn du einen Generator oder Starter‑Kit benutzt, übernimmst du diese Meinungen — oft nützlich, manchmal einschränkend.

Lies die offiziellen Docs und Release Notes

Community‑Standards verändern sich. Defaults ändern sich, alte APIs werden entmutigt und neue Sicherheits‑ oder Performance‑Empfehlungen erscheinen. Ein Blick in die offiziellen Docs und Release Notes vor einem Upgrade (oder der Adoption einer neuen Major‑Version) hilft zu verstehen, warum Konventionen geändert wurden und welche Migrationen verpflichtend sind.

Wie man Frameworks klug nutzt (ohne ihnen blind zu vertrauen)

Frameworks können Jahre an Trial‑and‑Error sparen — aber sie kodieren auch Annahmen. Sie klug zu nutzen heißt, ein Framework als Satz von Defaults zu lernen, nicht als Ersatz für Produktdenken.

Wähle anhand klarer Kriterien

Passe das Framework an deine Situation an:

- Team‑Skills: Wie steil ist die Lernkurve und kann dein Team bei Bedarf „unter die Haube" debuggen?

- Produktanforderungen: Unterstützt es deine Kernfälle (Auth, Daten, UI, Background Jobs) ohne große Verrenkungen?

- Langlebigkeit: Ist das System langlebig, sodass Upgrades und Wartung wichtiger sind als Anfangsgeschwindigkeit?

- Ecosystem‑Gesundheit: Gibt es aktive Maintainer, regelmäßige Releases, gute Docs und weit genutzte Integrationen?

Stelle die Fragen, die Frameworks nicht beantworten

Bevor du dich verpflichtest, liste auf, was das Framework entscheidet und worauf du verzichten kannst:

- Was ist meinungsstark (Routing, Datenebene, Build‑Pipeline, Verzeichnisstruktur)?

- Was ist optional vs. „möglich aber schmerzhaft"?

- Wo sind die Escape‑Hatches (Custom Middleware, Adapter, Extension‑Points)?

- Wie ist die Upgrade‑Story (Breaking‑Changes, Migrationsguides, Support‑Fenster)?

Selektiv übernehmen — ohne dagegen anzukämpfen

Nutze Konventionen dort, wo sie Konsistenz bringen, aber vermeide, das Framework umzuschreiben, um alten Gewohnheiten zu folgen. Wenn du große Abweichungen brauchst (benutzerdefinierte Projektstruktur, Ersatz von Kernkomponenten), ist das ein Zeichen, dass du vielleicht das falsche Werkzeug wählst — oder dass du Anpassungen hinter einer dünnen Schicht isolieren solltest.

Ein praktischer Test: Prototypisiere einen kritischen Flow End‑to‑End (auth → data write → background work → UI update) und sieh, wie viel „Kleber" du erfinden musst. Je mehr Kleber, desto mehr arbeitest du wahrscheinlich gegen die akkumulierten Annahmen des Frameworks.

Ein leichtgewichtiger Entscheidungsprozess

- Constraints definieren: Performance, Compliance, Hiring, Hosting, Time‑to‑Market.

- Kleinen Spike laufen lassen: einen kritischen Pfad End‑to‑End bauen.

- Trade‑Offs bewerten: Produktivität, Erweiterbarkeit, Betriebspassung, Upgrade‑Risiko.

- „Rules of engagement" schreiben: welche Defaults du befolgst, welche du überschreibst und warum.

- Periodisch neu bewerten: Review nach dem ersten Release und bei jedem Major‑Upgrade.

Wo Koder.ai in dieses Bild passt

Frameworks kodieren Erfahrung; die Herausforderung ist herauszufinden, welche Konventionen du erben willst, bevor du Monate in eine Codebasis investiert hast. Koder.ai kann dir helfen, diesen „kleinen Spike" schneller zu fahren: Du beschreibst die App im Chat, generierst eine funktionsfähige Basis (häufig ein React‑Frontend mit Go + PostgreSQL Backend oder eine Flutter‑Mobile‑App) und iterierst im Planungsmodus, um Framework‑Entscheidungen explizit zu treffen.

Weil Koder.ai Source‑Code‑Export, Snapshots und Rollback unterstützt, kannst du mit verschiedenen Architekturkonventionen (Routing‑Stile, Validierungsgrenzen, Auth‑Middleware‑Entscheidungen) experimentieren, ohne dich frühzeitig festzulegen. So kannst du Framework‑Best‑Practices bewusst übernehmen — Defaults als Startpunkt behandeln und die Freiheit bewahren, mit wachsenden Anforderungen zu evolvieren.