23. Apr. 2025·8 Min

Yehuda Katz und Web‑Frameworks: Konventionen, DX und Tooling

Ein praktischer Blick auf Yehuda Katz’ Einfluss auf Web‑Frameworks — von Rails über Ember bis zum heutigen Tooling — und wie Konventionen und DX Adoption bestimmen.

Ein praktischer Blick auf Yehuda Katz’ Einfluss auf Web‑Frameworks — von Rails über Ember bis zum heutigen Tooling — und wie Konventionen und DX Adoption bestimmen.

Framework-Adoption ist selten ein reiner Feature-Vergleich. Teams bleiben bei Werkzeugen, die sich im Alltag gut anfühlen — nicht weil sie mehr Möglichkeiten bieten, sondern weil sie tägliche Reibung reduzieren.

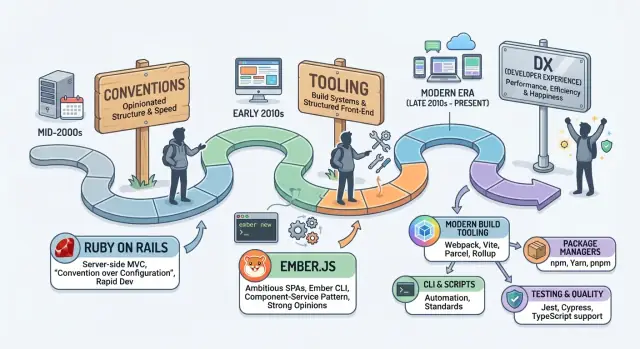

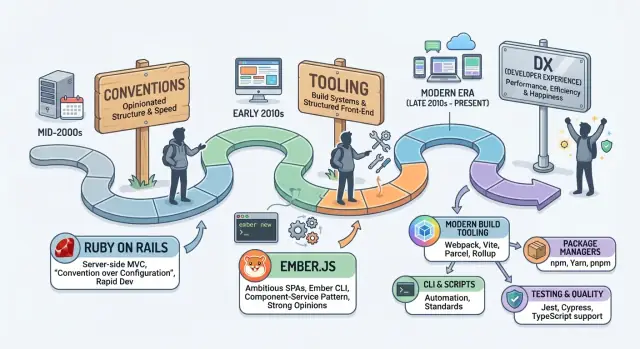

Der Werdegang von Yehuda Katz — von Ruby on Rails über die Ember.js-Ära bis zur heutigen, tooling‑zentrierten JavaScript-Welt — ist ein nützliches Prisma, um zu verstehen, was ein Framework für reale Teams „funktionieren“ lässt.

Viele Frameworks können Seiten rendern, Daten holen und Code strukturieren. Der Unterschied zeigt sich in den Meilensteinen: ein Projekt anlegen, eine Route hinzufügen, eine verwirrende Fehlermeldung behandeln, sechs Monate später updaten oder einen neuen Kollegen einarbeiten. Frameworks gewinnen Mindshare, wenn sie diese Momente mit sinnvollen Defaults und einem klaren Weg glätten.

Wir betrachten drei Kapitel:

Das ist keine Biographie und keine tiefe technische Geschichte. Es geht darum, was diese Kapitel über das Vertrauen verraten, das Frameworks gewinnen müssen.

„Developer Experience" (DX) kann abstrakt klingen, ist aber in der Praxis konkret. Dazu gehören:

Wenn du dich je gefragt hast, warum sich ein Framework in Firmen verbreitet und ein anderes stagniert, ist dieser Artikel für dich. Du musst kein Experte sein: Wir konzentrieren uns auf praktische Signale — Konventionen, Tooling und Upgrade-Pfade — die Adoption in der Praxis erklären, nicht nur auf dem Papier.

Die meisten Teams übernehmen ein Framework nicht wegen einer einzigen Killer-API. Sie übernehmen es, weil das Framework hunderte kleine Entscheidungen standardisiert — sodass das Team aufhören kann zu debattieren und anfangen kann zu liefern.

Konventionen sind Standardantworten auf häufige Fragen: Wohin gehört diese Datei? Wie soll sie heißen? Wie finden Seiten Daten? In Rails verhandelst du nicht bei jedem Projekt erneut die Ordnerstruktur — du folgst ihr.

Ein einfaches Beispiel:

app/controllers/users_controller.rb abapp/models/user.rb abapp/views/users/show.html.erb abDie Namen und Ordner sind nicht nur ordentlich; sie sind die Art, wie das Framework Dinge zusammenkoppelt.

Ember führte dieselbe Idee im Frontend fort: ein vorhersehbares Projektlayout und eine Benennungskonvention, die die App navigierbar macht, selbst wenn du sie nicht selbst geschrieben hast.

Konventionen reduzieren Entscheidungs-Fatigue. Wenn es einen „normalen Weg“ gibt, verbringt das Team weniger Zeit damit, interne Standards zu entwerfen, und mehr Zeit damit, Features zu bauen.

Sie beschleunigen außerdem das Onboarding. Neue Mitarbeitende erkennen Muster aus früheren Jobs, und Junior-Entwickler*innen können Tutorials folgen, ohne ständig auf "kommt drauf an" zu stoßen. Gemeinsame Muster schaffen ein mentales Modell über Projekte hinweg.

Konventionen können Flexibilität einschränken. Manchmal willst du ein anderes Ordnerlayout oder einen eigenen Workflow, und Frameworks wie Rails oder Ember drängen dich in die "Rails/Ember-Weg"-Richtung. Der Vorteil ist Konsistenz; die Kosten sind, die Hausregeln zu lernen.

Je größer die Community, desto wertvoller werden Konventionen. Tutorials gehen von derselben Struktur aus. Recruiting wird einfacher, weil Kandidat*innen wissen, wo sie schauen müssen. Selbst Code-Reviews verbessern sich: Diskussionen verschieben sich von „Wie machen wir das?“ zu „Haben wir dem Standard gefolgt?".

Rails war wichtig, weil es das "Web-App-Bauen" als komplette Aufgabe behandelte, nicht als einen Haufen Einzelteile. Anstatt von jedem Team zu verlangen, einen Stack zusammenzubauen, lieferte Rails integrierte Defaults für häufige Bedürfnisse: Routing, Controller, Views, Datenbank-Migrationen, Testmuster und eine klare Code-Organisation.

Für einen großen Anteil von CRUD-Anwendungen musstest du die Architektur nicht entwerfen, bevor du die erste Funktion schreibst — du konntest sofort bauen.

Ein großer Teil dieser Geschwindigkeit war die Kombination aus Generatoren und Konventionen. Rails lieferte nicht nur APIs; es lieferte eine Projektform.

Wenn du ein Model oder Scaffold generiertest, erstellte Rails Dateien an vorhersehbaren Orten, verband Namenskonventionen und schob dich in einen geteilten Workflow.

Zwei praktische Effekte:

Ordnerstruktur und Namensregeln waren also keine Kosmetik — sie waren ein Koordinationswerkzeug.

Rails reduzierte die Zeit bis zur ersten Funktion, indem frühe Entscheidungen eliminiert wurden, die selten Produktwert schaffen. Du musstest nicht debattieren, welches ORM zu verwenden ist, wie Controller zu strukturieren sind oder wie Migrationen anzulegen sind. Das Framework traf diese Entscheidungen, und weil die Defaults kohärent waren, war der Weg von der Idee zu einem funktionierenden Endpoint kurz.

Diese Erfahrung formte Erwartungen: Frameworks gingen nicht nur um Laufzeitverhalten; sie gingen darum, schnell zu starten und produktiv zu bleiben, während die App wuchs.

Rails normalisierte auch die Idee, dass Tooling Teil des Produkts ist. Die Kommandozeile war kein optionales Extra — sie war die Haustür. Generatoren, Migrationen und standardisierte Tasks ließen das Framework geführt statt bloß konfigurierbar erscheinen.

Diese "batteries-included"-Philosophie beeinflusste später auch das Frontend-Denken, inklusive Yehuda Katz' Betonung, dass Adoption oft den Tools und Konventionen folgt, die ein Framework vollständig erscheinen lassen.

Während Rails die Idee popularisierte, ein Framework liefere bereits einen Plan, war Frontend-Entwicklung oft noch ein Flickwerk. Teams mischten jQuery-Plugins, Templating-Bibliotheken, ad-hoc AJAX-Aufrufe und selbstgebastelte Build-Schritte. Das funktionierte — bis die App wuchs.

Jeder neue Bildschirm benötigte mehr manuelles Verdrahten: URLs mit Views synchronisieren, State konsistent halten, entscheiden, wo Daten leben, und jedem neuen Entwickler die privaten Projektkonventionen beibringen.

Single-Page-Apps machten den Browser zu einer echten Anwendungs-Laufzeit, aber frühe Tooling-Lösungen boten keine gemeinsame Struktur. Das Ergebnis waren uneinheitliche Codebasen, in denen:

Ember entstand, um das Frontend als erste Klasse der Anwendungsschicht zu behandeln — nicht als Sammlung von UI-Widgets. Statt zu sagen „wählt alles selbst“, bot es ein kohärentes Set an Defaults und einen Weg, wie Teams sich ausrichten konnten.

Auf hoher Ebene legte Ember Wert auf:

Embers Anspruch war nicht Neuheit, sondern Stabilität und gemeinsames Verständnis. Wenn das Framework den "glücklichen Pfad" definiert, verbringen Teams weniger Zeit mit Architekturdebatten und mehr Zeit mit dem Ausliefern von Features.

Diese Vorhersehbarkeit ist am wichtigsten in Apps, die Jahre leben, wo Onboarding, Upgrades und konsistente Muster genauso wertvoll sind wie rohe Flexibilität.

Frameworks sind nicht nur Code, den man einmal installiert; sie sind eine Beziehung, die gepflegt wird. Deshalb legte Ember ungewöhnlich viel Wert auf Stabilität: vorhersehbare Releases, klare Deprecation-Warnungen und dokumentierte Upgrade-Pfade. Ziel war nicht Innovationsstopp — Ziel war, Änderung planbar zu machen statt sie "die Teams überrollen zu lassen".

Für viele Teams sind die größten Kosten nicht der erste Build, sondern das dritte Jahr. Wenn ein Framework signalisiert, dass Upgrades verständlich und inkrementell sind, reduziert das eine praktische Angst: auf einer alten Version hängen zu bleiben, weil Vorwärtsschritt riskant wirkt.

Kein Framework kann schmerzfreie Upgrades garantieren. Entscheidend ist die Philosophie und die Praxis: früh kommunizieren, Migrationsleitfäden bieten und Abwärtskompatibilität als nutzerorientiertes Feature behandeln.

Ember popularisierte einen RFC‑ähnlichen Prozess, um Änderungen öffentlich vorzuschlagen und zu diskutieren. So ein Ansatz hilft, Framework-Evolution skalierbar zu machen, weil er:

Gute Governance verwandelt ein Framework in etwas, das eher einem Produkt mit Roadmap ähnelt als einem chaotischen API-Sammelsurium.

Ein Framework ist nicht nur eine API-Oberfläche — es sind die ersten 30 Minuten, die eine neue Entwicklerin/ein neuer Entwickler damit verbringt. Deshalb wurde das CLI zur "Haustür" der Adoption: es verwandelt ein vages Versprechen ("leicht zu starten") in eine wiederholbare Erfahrung.

Wenn ein CLI es erlaubt, ein Projekt zu erstellen, laufen zu lassen, zu testen und zu bauen — mit vorhersehbaren Befehlen — beseitigt es die größte frühe Fehlerquelle: Setup‑Unsicherheit.

Typische Momente, die Vertrauen formen, sehen so aus:

rails new … oder ember new …rails server, ember serverails test, ember testrails assets:precompile, ember buildDie konkreten Befehle unterscheiden sich, aber das Versprechen ist dasselbe: „Du musst dir nicht dein eigenes Starter-Kit zusammenbauen."

Framework-Tooling ist ein Bündel praktischer Entscheidungen, über die Teams sonst bei jedem Projekt debattieren müssten:

Rails popularisierte dieses Gefühl früh mit Generatoren und Konventionen, die neue Apps vertraut aussehen ließen. Ember verstärkte das mit ember-cli, bei dem die Kommandozeile die koordinierende Schicht für das ganze Projekt wurde.

Gute Defaults reduzieren den Bedarf an langen internen Docs und Copy‑Paste-Konfigurationen. Statt „folg diesen 18 Schritten“ wird Onboarding zu „Repo klonen und zwei Befehle ausführen.“ Das bedeutet schnelleres Ramp-up, weniger maschinenspezifische Probleme und weniger subtile Unterschiede zwischen Projekten.

Dasselbe Adoption-Dynamik zeigt sich über klassische CLIs hinaus. Plattformen wie Koder.ai treiben die „Haustür“-Idee weiter, indem sie Teams erlauben, eine App im Chat zu beschreiben und eine strukturierte Codebasis zu generieren (z. B. React im Frontend, Go + PostgreSQL im Backend und Flutter für Mobile) mit Deployment, Hosting und Quellcode-Export bei Bedarf.

Der Punkt ist nicht, dass Chat Frameworks ersetzt — sondern dass Onboarding und Reproduzierbarkeit heute Produktfeatures sind. Ob Eingangspunkt CLI oder Chat‑gestützte Generatoren ist: die erfolgreichen Tools reduzieren Setup‑Ambiguität und halten Teams auf einem konsistenten Pfad.

DX ist kein Gefühl. Es ist das, was du erlebst, während du Features baust, Bugs behebst und neue Kolleg*innen einarbeitest — und diese Signale entscheiden oft, welches Framework ein Team behalten wird, lange nachdem die anfängliche Begeisterung nachgelassen hat.

DX eines Frameworks zeigt sich in kleinen, wiederkehrenden Momenten:

Das sind die Dinge, die Lernen in Fortschritt verwandeln statt in Reibung.

Ein großer Teil der Adoption ist der "Pit of Success": das Richtige sollte gleichzeitig das Einfache sein. Wenn Konventionen dich in Richtung sicherer Defaults, konsistenter Muster und performancefreundlicher Setups lenken, machen Teams weniger versehentliche Fehler.

Deshalb können Konventionen sich wie Freiheit anfühlen. Sie reduzieren die Anzahl an Entscheidungen, die du treffen musst, bevor du den Code schreiben kannst, der wirklich zählt.

Docs sind kein Nachgedanke in der DX; sie sind ein Kernfeature. Hochwertige Dokumentation umfasst:

Wenn die Docs stark sind, können Teams selbst Lösungen finden statt auf Tribal Knowledge angewiesen zu sein.

Anfangs toleriert ein Team vielleicht "clevere" Setups. Mit wachsendem Codebestand wird Konsistenz zur Überlebensstrategie: Vorhersehbare Muster beschleunigen Reviews, machen Bugs leichter nachverfolgbar und reduzieren Onboarding‑Risiken.

Im Lauf der Zeit wählt ein Team oft das Framework (oder die Plattform), das den Alltag ruhig hält — nicht das mit den meisten Optionen.

Wenn Tooling fragmentiert ist, ist das erste "Feature", das dein Team shipped, ein Haufen Entscheidungen. Welcher Router? Welches Build-System? Welches Test-Setup? Wie funktionieren Styles? Wo leben Umgebungsvariablen?

Keine dieser Entscheidungen ist per se schlecht — aber die Kombinationen können es sein. Fragmentierung erhöht das Mismatch-Risiko: Pakete erwarten unterschiedliche Build-Outputs, Plugins überschneiden sich und "Best Practices" widersprechen sich. Zwei Entwickler*innen können dasselbe Projekt starten und mit deutlich unterschiedlichen Setups enden.

Deshalb gewinnen "Standard-Stacks" an Mindshare. Ein Standard-Stack geht weniger darum perfekt zu sein als darum vorhersehbar zu sein: ein Standard-Router, eine Standard-Test-Story, eine Standard-Ordnerstruktur und ein Standard-Upgrade-Pfad.

Vorhersehbarkeit hat kumulative Vorteile:

Das ist ein großer Teil dessen, was man an Rails und später an Embers Ansatz bewunderte: ein gemeinsamer Wortschatz. Du lernst nicht nur ein Framework — du lernst die "Art", wie Projekte normalerweise zusammengesetzt werden.

Flexibilität erlaubt Teams zu optimieren: die beste Bibliothek für einen speziellen Bedarf wählen, Teile austauschen oder neue Ideen früh übernehmen. Für erfahrene Teams mit starken internen Standards kann Modularität eine Stärke sein.

Konsistenz macht ein Framework hingegen produktähnlich. Ein konsistenter Stack reduziert die Anzahl lokaler Regeln, die ihr erfinden müsst, und senkt die Kosten beim Teamwechsel oder bei älteren Projekten.

Adoption ist nicht nur technische Überlegenheit. Standards helfen Teams, mit weniger Debatten zu liefern, und Lieferung schafft Vertrauen. Wenn Konventionen eines Frameworks Unsicherheit reduzieren, ist die Entscheidung gegenüber Stakeholdern leichter zu rechtfertigen, Recruiting einfacher (weil Skills transferieren) und Community‑Lehre effizienter.

Mit anderen Worten: Standards gewinnen Mindshare, weil sie die "Entscheidungsfläche" beim Web‑App‑Bauen verkleinern — so fließt mehr Energie ins Produkt und weniger in das Gerüst.

Früher fühlte sich ein Framework komplett an, wenn es Routing, Templates und eine brauchbare Ordnerstruktur bot. Dann verschob sich der Fokus: Bundler, Compiler, Paketmanager und Deployment‑Pipelines wurden Teil des Alltags.

Statt zu fragen "Welches Framework?" begannen Teams zu fragen: "Für welche Toolchain unterschreiben wir?"

Moderne Apps sind keine ein- oder zwei-Dateien mehr. Sie bestehen aus Hunderten: Komponenten, Styles, Übersetzungen, Bildern und Drittanbieter-Paketen. Build-Tooling ist die Maschine, die das in etwas verwandelt, das der Browser schnell laden kann.

Kurz gesagt: Du schreibst viele kleine Dateien, weil das die Wartung erleichtert; der Build-Schritt verwandelt sie in wenige optimierte Dateien, damit Nutzer eine schnelle App herunterladen.

Build-Tools sitzen in der kritischen Kette für:

Sobald das Standard wurde, mussten Frameworks mehr liefern als APIs — sie brauchten einen unterstützten Pfad vom Quellcode bis zum Produktions-Output.

Der Vorteil ist Geschwindigkeit und Skalierbarkeit. Der Preis ist Komplexität: Konfiguration, Plugin-Versionen, Compiler‑Eigenheiten und subtile Breaking Changes.

Darum bedeutet "batteries included" zunehmend stabile Build‑Defaults, sinnvolle Upgrade‑Pfade und Tooling, das mit verständlichen Fehlern versagt — nicht nur ein schönes Komponentenmodell.

Ein Framework zu updaten ist nicht nur Wartungsarbeit. Für die meisten Teams ist es der Moment, in dem ein Framework langfristiges Vertrauen gewinnt — oder beim nächsten Rewrite still ersetzt wird.

Wenn Upgrades schiefgehen, sind die Kosten greifbar. Sie zeigen sich als Terminverschiebungen, unvorhersehbare Regressionen und wachsendes Angst, irgendetwas anzufassen.

Häufige Reibungspunkte:

Letzteres ist ein Punkt, an dem Konventionen helfen: Ein Framework, das den "Standardweg" definiert, erzeugt tendenziell gesündere Upgrade‑Pfade, weil ein größerer Teil des Ökosystems synchron mitzieht.

DX geht nicht nur darum, wie schnell du ein neues Projekt starten kannst. Es geht auch darum, wie sicher es sich anfühlt, eine bestehende App aktuell zu halten. Vorhersehbare Upgrades reduzieren kognitive Last: Teams verbringen weniger Zeit damit zu raten, was sich geändert hat, und mehr Zeit damit, auszuliefern.

Deshalb investieren Frameworks, die von Yehuda Katz' Denken beeinflusst sind, Produktaufwand in Upgrade‑Ergonomie: klare Versionierungsrichtlinien, stabile Defaults und Tooling, das Änderungen weniger furchteinflößend macht.

Die besten Upgrade‑Erlebnisse sind absichtlich designt. Praktiken, die helfen:

Ist das gut umgesetzt, wird Updaten zur Routine und nicht zur Krisensitzung.

Teams übernehmen, worauf sie vertrauen, dass sie es aktuell halten können. Wenn Upgrades sich wie Roulette anfühlen, frieren sie Versionen ein, akkumulieren Risiko und planen irgendwann den Ausstieg.

Fühlen sich Upgrades gemanagt — dokumentiert, automatisiert, inkrementell — investieren sie tiefer, weil das Framework sich eher wie ein Partner als wie ein bewegliches Ziel anfühlt.

"Integrierte" Frameworks (denk an Rails oder Ember in der opinionatesten Form) versuchen, den gemeinsamen Pfad wie ein Produkt wirken zu lassen. Ein "modularer Stack" setzt Best‑of‑Breed‑Teile zusammen — Router, State/Data‑Layer, Build‑Tool, Test‑Runner — in etwas Maßgeschneidertes.

Gute Integration bedeutet nicht mehr Features, sondern weniger Nähte:

Sind diese Teile zusammen designt, verbringen Teams weniger Zeit mit Pattern‑Debatten und mehr Zeit mit Ausliefern.

Modulare Stacks starten oft klein und fühlen sich flexibel an. Die Kosten zeigen sich später als Glue‑Code und One‑Off‑Entscheidungen: maßgeschneiderte Ordnerstrukturen, Custom‑Middleware‑Ketten, hausgemachte Konventionen für Datenabruf und ad‑hoc Test‑Utilities.

Jedes neue Projekt wiederholt dieselben "Wie machen wir X hier?"‑Gespräche, und Onboarding wird zur Schatzsuche im Commit‑Verlauf.

Modularität ist stark, wenn du einen leichteren Footprint brauchst, sehr spezifische Anforderungen hast oder in ein bestehendes System integrierst. Es hilft auch Teams mit starken internen Standards, die diese konsequent durchsetzen können.

Überlege: Teamgröße (mehr Leute = höherer Koordinationsaufwand), App‑Lebensdauer (Jahre bevorzugen Integration), Expertise (könnt ihr eigene Konventionen warten?) und wie viele Projekte ihr gleichartig bauen wollt.

Framework‑Adoption dreht sich weniger darum, was "am besten" ist, als darum, womit dein Team verlässlich in sechs Monaten liefern kann. Yehuda Katz’ Arbeit (von Rails‑Konventionen bis Embers Tooling) hebt dasselbe Thema hervor: Konsistenz schlägt Neuheit, wenn du echte Produkte baust.

Nutze diese Fragen, um ein integriertes Framework gegen einen leichteren Stack abzuwiegen:

Teams mit gemischten Erfahrungsleveln, Produkte mit langer Lebensdauer und Organisationen, die vorhersehbares Onboarding schätzen, profitieren meist von Konventionen. Ihr bezahlt weniger Entscheidungen, erhaltet mehr gemeinsamen Wortschatz und eine glattere Upgrade‑Erfahrung.

Wenn du experimentierst, eine kleine App baust oder Senior‑Engineerinnen hast, die gern eigenes Tooling komponieren, kann ein modularer Stack schneller sein. Sei dir nur ehrlich über die langfristigen Kosten: Du wirst Integratorin und Maintainer*in.

Konventionen, DX und Tooling sind keine "Nice‑to‑Haves". Sie vervielfachen Adoption, indem sie Unsicherheit reduzieren — besonders beim Setup, im täglichen Arbeiten und bei Upgrades.

Wähle die Option, die dein Team wiederholen kann, nicht die, die nur deine Expert*innen retten können. Und wenn dein Flaschenhals weniger "Welches Framework" ist als "Wie liefern wir konsequent Full‑Stack‑Software schnell", kann ein geführter, konventionsstarker Workflow — ob über ein Framework‑CLI oder über eine Plattform wie Koder.ai — den Unterschied zwischen kontinuierlicher Auslieferung und endlosem Gerüstbau machen.

Framework-Adoption wird oft durch alltägliche Reibung entschieden, nicht durch große Feature-Listen. Teams achten darauf, ob die Einrichtung reibungslos verläuft, ob Defaults kohärent sind, ob die Dokumentation gängige Workflows beantwortet, ob Fehlermeldungen handlungsfähig sind und ob Upgrades sich über die Zeit sicher anfühlen.

Wenn diese Momente vorhersehbar sind, bleibt ein Framework eher in einer Organisation "kleben".

Konventionen sind Standardantworten auf wiederkehrende Fragen wie Dateiposition, Benennung und den „normalen Weg“, gängige Features zu bauen.

Praktische Vorteile:

Der Trade-off ist weniger Freiheit, ohne Reibung eine eigene Architektur zu erfinden.

Ein "batteries-included" Framework liefert einen kompletten Weg für typische Aufgaben: Routing, Projektstruktur, Generatoren, Testmuster und einen geführten Workflow.

In der Praxis bedeutet das: Du kannst vom "neuen Projekt" zur "ersten Funktion" kommen, ohne einen eigenen Stack zusammenzubauen oder von Anfang an viel Glue-Code zu schreiben.

Frontend-Apps wuchsen, und Teams litten unter ad-hoc-Strukturen: improvisiertes Routing, uneinheitliches Daten-Fetching und einmalige Projektkonventionen.

Ember setzte auf Vorhersehbarkeit:

Das erleichtert Wartung und Onboarding, wenn eine App über Jahre bestehen soll.

Stabilität ist ein Produktmerkmal, weil die meisten Kosten später auftreten – im zweiten oder dritten Jahr eines Codebestands.

Vertrauen signalisieren:

Das reduziert die Angst, auf einer alten Version hängen zu bleiben.

Das CLI ist oft die "Haustür", weil es Versprechen in wiederholbare Workflows übersetzt:

Ein gutes CLI reduziert Einrichtungsunsicherheit und hält Projekte langfristig konsistent.

Praktische DX zeigt sich in kleinen, ständig wiederholten Momenten:

Teams bevorzugen meist das Framework, das den Alltag ruhig und vorhersehbar hält.

Choice-Overload entsteht, wenn man alles selbst auswählen und integrieren muss: Router, Build-System, Test-Setup, Datenmuster, Ordnerstruktur.

Das erhöht das Risiko, weil Kombinationen konfligieren können, und zwei Projekte so inkompatible "Standards" entwickeln. Ein Standardstack reduziert Varianz und macht Onboarding, Reviews und Debugging in mehreren Projekten konsistenter.

Moderne Frameworks werden zunehmend nach dem Toolchain beurteilt, in den sie dich binden: Bundling, Module, Performance-Optimierungen und Produktroutinen.

Weil Build-Tooling kritisch für Performance und Deployment ist, müssen Frameworks immer öfter bieten:

Wähle integriert, wenn du Vorhersehbarkeit und langfristige Wartbarkeit wertschätzt; wähle modular, wenn du Flexibilität brauchst und eigene Standards durchsetzen kannst.

Praktische Checkliste:

Wenn du mehrere Apps auf dieselbe Weise bauen wirst, zahlt sich ein konsistentes, produktähnliches Framework meist aus.