15 de dez. de 2025·8 min

James Gosling, Java e a ascensão de “Escreva uma vez, execute em qualquer lugar”

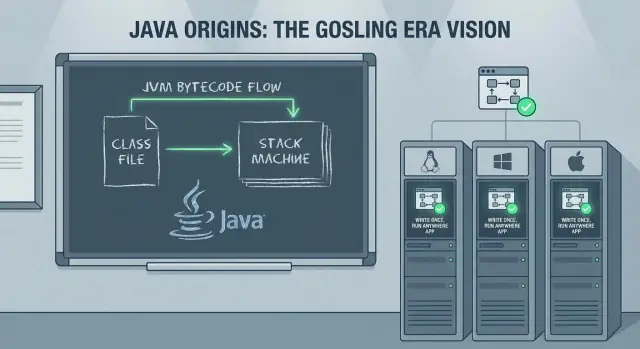

Como o Java de James Gosling e o paradigma “Escreva uma vez, execute em qualquer lugar” influenciaram sistemas empresariais, ferramentas e práticas de backend atuais — da JVM à nuvem.

O que este post cobre (e por que ainda importa)

A promessa mais famosa do Java — “Escreva uma vez, execute em qualquer lugar” (WORA) — não foi só marketing para equipes de backend. Foi uma aposta prática: construir um sistema sério uma vez, implantá‑lo em diferentes sistemas operacionais e hardware, e mantê‑lo conforme a empresa crescia.

Este post explica como essa aposta funcionou, por que as empresas adotaram Java tão rápido e como decisões tomadas nos anos 1990 ainda moldam o desenvolvimento backend atual — frameworks, ferramentas de build, padrões de implantação e os sistemas de longa duração que muitas equipes ainda operam.

O que você vai tirar desta história

Começaremos com os objetivos originais de James Gosling para o Java e como a linguagem e o runtime foram projetados para reduzir dores de portabilidade sem sacrificar demais o desempenho.

Depois seguiremos a trajetória empresarial: por que o Java virou uma escolha segura para grandes organizações, como surgiram servidores de aplicação e padrões empresariais, e por que o ecossistema de ferramentas (IDEs, automação de build, testes) se tornou um multiplicador de força.

Finalmente, conectaremos o mundo “clássico” do Java às realidades atuais — a ascensão do Spring, deploys na nuvem, containers, Kubernetes e o que “executar em qualquer lugar” realmente significa quando seu runtime inclui dezenas de serviços e dependências de terceiros.

Termos-chave (usados ao longo do post)

Portabilidade: a capacidade de executar o mesmo programa em diferentes ambientes (Windows/Linux/macOS, diferentes tipos de CPU) com mudanças mínimas ou nenhuma.

JVM (Java Virtual Machine): o runtime que executa programas Java. Em vez de compilar diretamente para código máquina específico, o Java mira na JVM.

Bytecode: o formato intermediário produzido pelo compilador Java. O bytecode é o que a JVM executa, e é o mecanismo central por trás do WORA.

WORA ainda importa porque muitas equipes de backend hoje equilibram as mesmas trocas: runtimes estáveis, implantações previsíveis, produtividade da equipe e sistemas que precisam sobreviver por uma década ou mais.

James Gosling e os objetivos originais do Java

Java é fortemente associado a James Gosling, mas nunca foi um esforço solo. Na Sun Microsystems, no início dos anos 1990, Gosling trabalhou com uma pequena equipe (frequentemente chamada de projeto “Green”) com o objetivo de construir uma linguagem e um runtime que pudessem rodar em diferentes dispositivos e sistemas operacionais sem serem reescritos a cada vez.

O resultado não foi só uma nova sintaxe — foi a ideia de uma “plataforma” completa: linguagem, compilador e uma máquina virtual projetados juntos para que o software fosse entregue com menos surpresas.

Os objetivos: segurança, portabilidade, produtividade

Alguns objetivos práticos moldaram o Java desde o início:

- Segurança e confiabilidade: Java removeu ou limitou fontes comuns de crashes vistas em C/C++ — notadamente manipulação direta de ponteiros — e adicionou verificações de runtime que privilegiavam falhas previsíveis em vez de corrupção silenciosa.

- Portabilidade: Em vez de compilar para o código máquina de uma CPU, o Java compila para bytecode que pode rodar em uma JVM compatível. Essa decisão tornou “cross‑platform” menos sobre compilação condicional e mais sobre um contrato consistente de runtime.

- Produtividade do desenvolvedor: Java visava tornar a programação do dia a dia mais rápida e menos propensa a erros por meio de uma biblioteca padrão, expectativas de ferramentas consistentes e gerenciamento automático de memória.

Esses não eram objetivos acadêmicos — eram respostas a custos reais: depurar problemas de memória, manter múltiplas builds específicas por plataforma e integrar novos desenvolvedores em bases de código complexas.

O que “Escreva uma vez, execute em qualquer lugar” significava (e não significava)

Na prática, WORA significava:

- Se você mira na JVM, normalmente pode entregar o mesmo bytecode para diferentes sistemas operacionais.

- Ainda é preciso gerenciar diferenças de ambiente: caminhos de arquivos, comportamento de localidade, particularidades de rede, características de desempenho, integrações nativas e empacotamento de implantação.

Portanto, o slogan não era “portabilidade mágica”. Foi uma mudança de foco sobre onde o trabalho de portabilidade acontece: longe de reescritas por plataforma e em direção a um runtime e bibliotecas padronizadas.

Como o WORA funciona: bytecode e a JVM

WORA é um modelo de compilação e execução que separa o ato de construir o software do ato de executá‑lo.

Código‑fonte → bytecode → execução na JVM

Arquivos-fonte Java (.java) são compilados por javac em bytecode (.class). O bytecode é um conjunto de instruções padronizado e compacto que é o mesmo quer você tenha compilado no Windows, Linux ou macOS.

Em tempo de execução, a JVM carrega esse bytecode, o verifica e o executa. A execução pode ser interpretada, compilada em tempo de execução, ou um mix dos dois dependendo da JVM e da carga de trabalho.

A JVM como um “adaptador” OS/CPU

Em vez de gerar código máquina para cada CPU e sistema operacional alvo na hora do build, o Java mira na JVM. Cada plataforma fornece sua própria implementação da JVM que sabe como:

- traduzir bytecode em instruções nativas para a CPU local

- interagir com o sistema operacional local (arquivos, rede, threads)

Essa abstração é a troca central: sua aplicação fala com um runtime consistente, e o runtime fala com a máquina.

Verificações em runtime e gerenciamento de memória

A portabilidade também depende de garantias impostas em tempo de execução. A JVM realiza verificação de bytecode e outras checagens que ajudam a prevenir operações inseguras.

E em vez de exigir que desenvolvedores aloque e liberem memória manualmente, a JVM fornece gerenciamento automático de memória (garbage collection), reduzindo toda uma categoria de crashes específicos de plataforma e bugs do tipo “funciona na minha máquina”.

Por que isso simplificou implantação em frotas

Para empresas que executavam hardware e sistemas mistos, o benefício foi operacional: entregar os mesmos artefatos (JARs/WARs) para diferentes servidores, padronizar uma versão da JVM e esperar um comportamento amplamente consistente. WORA não eliminou todos os problemas de portabilidade, mas os estreitou — tornando implantações em larga escala mais fáceis de automatizar e manter.

Por que as empresas adotaram Java tão rápido

Empresas no final dos anos 1990 e início dos 2000 tinham uma lista de desejos bem específica: sistemas que pudessem rodar por anos, sobreviver à rotatividade de pessoal e ser implantados em uma mistura confusa de máquinas UNIX, servidores Windows e o hardware comprado naquele trimestre.

Java chegou com uma história particularmente amigável ao mundo empresarial: equipes podiam construir uma vez e esperar comportamento consistente em ambientes heterogêneos, sem manter bases de código separadas por sistema operacional.

Menos reescritas, menos churn de QA

Antes do Java, mover uma aplicação entre plataformas muitas vezes significava reescrever porções específicas (threads, rede, caminhos de arquivos, toolkits de UI e diferenças de compilador). Cada reescrita multiplicava o esforço de testes — e testar em empresas é caro porque inclui suítes de regressão, checagens de conformidade e o cuidado de “não quebrar a folha de pagamento”.

Java reduziu esse churn. Em vez de validar múltiplas builds nativas, muitas organizações puderam padronizar em um único artefato de build e um runtime consistente, reduzindo custos contínuos de QA e tornando o planejamento de ciclo de vida mais realista.

Uma biblioteca padrão que se comportava igual

Portabilidade não é só executar o mesmo código; é também confiar no mesmo comportamento. As bibliotecas padrão do Java ofereceram uma base consistente para necessidades centrais como:

- Rede e protocolos web

- Conectividade com banco de dados (via JDBC e drivers de fornecedor)

- Primitivas de segurança

- Blocos de construção para threading e concorrência

Essa consistência facilitou formar práticas compartilhadas entre equipes, integrar desenvolvedores e adotar bibliotecas de terceiros com menos surpresas.

Onde a portabilidade ainda quebrava

A história “escreva uma vez” não era perfeita. A portabilidade podia se romper quando equipes dependiam de:

- Bibliotecas nativas (JNI) para integração de hardware ou código legado

- Particularidades do sistema de arquivos do SO, fontes ou comportamento de localidade

- Recursos específicos de fornecedor em bancos de dados ou servidores de aplicação

Mesmo assim, Java frequentemente reduzia o problema a uma borda pequena e bem definida — em vez de tornar a aplicação inteira dependente de uma plataforma.

Plataformas empresariais: servidores de aplicação e Jakarta EE

À medida que Java saiu dos desktops e entrou nos data centers corporativos, equipes precisavam de mais que uma linguagem e uma JVM — precisavam de uma forma previsível de implantar e operar capacidades backend compartilhadas. Essa demanda ajudou a impulsionar o surgimento de application servers como WebLogic, WebSphere e JBoss (e, no espectro mais leve, contêineres de servlets como Tomcat).

Implantação padronizada (WAR/EAR)

Uma razão pela qual servidores de aplicação se espalharam rapidamente foi a promessa de empacotamento e implantação padronizados. Em vez de enviar um script de instalação customizado para cada ambiente, equipes podiam empacotar uma aplicação como WAR (web archive) ou EAR (enterprise archive) e implantá‑la em um servidor com um modelo de runtime consistente.

Esse modelo importava para empresas porque separava preocupações: desenvolvedores focavam no código de negócio, enquanto operações confiavam no servidor de aplicação para configuração, integração de segurança e gerenciamento de ciclo de vida.

Padrões empresariais que todo mundo precisava

Servidores de aplicação popularizaram um conjunto de padrões que aparecem em quase todo sistema empresarial sério:

- Transações: coordenar operações multi‑etapa (frequentemente entre bancos de dados e serviços) para que falhas não deixem dados parcialmente escritos.

- Mensageria: trabalho assíncrono via filas e tópicos, alisando picos de tráfego e desacoplando sistemas.

- Pool de conexões: reutilizar conexões de banco de dados caras em vez de abrir uma por requisição.

Esses não eram "desejáveis" — eram a tubulação necessária para fluxos confiáveis de pagamento, processamento de pedidos, atualizações de inventário e workflows internos.

De servlets/JSP aos backends web modernos

A era dos servlets/JSP foi uma ponte importante. Servlets estabeleceram um modelo padrão de request/response, enquanto JSP tornou a geração de HTML no servidor mais acessível.

Mesmo que a indústria tenha depois migrado para APIs e frameworks front‑end, servlets plantaram as bases para os backends web de hoje: roteamento, filtros, sessões e implantação consistente.

Jakarta EE como esforço de padronização

Com o tempo, essas capacidades foram formalizadas como J2EE, depois Java EE, e agora Jakarta EE: um conjunto de especificações para APIs empresariais Java. O valor do Jakarta EE está em padronizar interfaces e comportamentos entre implementações, para que equipes construam contra contratos conhecidos em vez de um stack proprietário de um único fornecedor.

Desempenho: JIT, GC e o custo da portabilidade

Da ideia ao app

Transforme uma ideia em um backend web funcional sem configurar um projeto completo.

A portabilidade do Java levantou uma questão óbvia: se o mesmo programa pode rodar em máquinas muito diferentes, como ele também pode ser rápido? A resposta está em tecnologias de runtime que tornaram a portabilidade prática para cargas reais — especialmente em servidores.

Garbage Collection: menos tempo gerenciando memória, menos bugs em produção

O GC importou porque grandes aplicações de servidor criam e descartam enormes quantidades de objetos: requisições, sessões, dados em cache, payloads parseados e mais. Em linguagens onde equipes gerenciam memória manualmente, esses padrões frequentemente levam a vazamentos, crashes ou corrupções difíceis de depurar.

Com GC, equipes puderam focar na lógica de negócio em vez de “quem libera o quê e quando”. Para muitas empresas, essa vantagem de confiabilidade compensou micro‑otimizações.

Compilação JIT: a ponte de desempenho para portabilidade

Java executa bytecode na JVM, e a JVM usa compilação Just‑In‑Time (JIT) para traduzir as partes quentes do seu programa em código máquina otimizado para a CPU atual.

Essa é a ponte: seu código permanece portátil, enquanto o runtime se adapta ao ambiente em que está rodando — frequentemente melhorando o desempenho ao longo do tempo conforme aprende quais métodos são mais usados.

As trocas: warm‑up, tuning e sensibilidade à latência

Essas otimizações de runtime não são gratuitas. O JIT introduz tempo de aquecimento (warm‑up), onde o desempenho pode ser mais lento até que a JVM observe tráfego suficiente para otimizar.

O GC também pode introduzir pausas. Coletores modernos reduzem isso dramaticamente, mas sistemas sensíveis à latência ainda exigem escolhas e ajustes cuidadosos (tamanho do heap, seleção do coletor, padrões de alocação).

Profiling como parte normal do trabalho com Java

Como muito do desempenho depende do comportamento em tempo de execução, o profiling virou rotina. Times Java medem CPU, taxas de alocação e atividade do GC para encontrar gargalos — tratando a JVM como algo que você observa e ajusta, não uma caixa preta.

Ferramentas que mudaram a produtividade das equipes

Java não conquistou equipes só pela portabilidade. Veio também com uma história de ferramentas que tornou bases de código grandes sobreviveram — e fez o desenvolvimento em escala empresarial parecer menos incerto.

IDEs: de editar arquivos a entender sistemas

IDEs Java modernas (e os recursos de linguagem que elas exploravam) mudaram o trabalho diário: navegação precisa entre pacotes, refatorações seguras e análise estática sempre ativa.

Renomeie um método, extraia uma interface ou mova uma classe entre módulos — e veja imports, pontos de chamada e testes atualizarem automaticamente. Para equipes, isso significou menos áreas "não toque", revisões de código mais rápidas e estrutura mais consistente à medida que projetos cresciam.

Builds e dependências: Ant → Maven/Gradle

Builds Java iniciais muitas vezes dependiam do Ant: flexível, mas fácil de virar um script customizado que só uma pessoa entendia. O Maven promoveu uma abordagem baseada em convenções com layout de projeto padrão e um modelo de dependências reproduzível. O Gradle depois trouxe builds mais expressivos e iteração mais rápida, mantendo o gerenciamento de dependências no centro.

A grande mudança foi reprodutibilidade: o mesmo comando, o mesmo resultado, em laptops de desenvolvedor e no CI.

Por que ferramentas padronizadas ajudaram a escalar equipes

Estruturas de projeto padrão, coordenadas de dependência e etapas de build previsíveis reduziram conhecimento tribal. Onboarding ficou mais fácil, releases menos manuais, e ficou prático aplicar regras de qualidade compartilhadas (formatação, checks, gates de teste) entre muitos serviços.

Checklist prático para um projeto Java moderno

- Use um JDK LTS atual (e trave a versão no CI).

- Escolha Maven ou Gradle; mantenha o build mínimo e documentado.

- Centralize versões de dependências (BOM ou catálogo de versões).

- Adicione formatação + checagens estáticas (ex.: Checkstyle/SpotBugs) como etapas de build.

- Exija testes unitários e gere relatórios de cobertura.

- Use um pipeline CI reprodutível que rode build + testes em cada alteração.

- Documente “como rodar localmente” em um README curto.

Testes e entrega: de JUnit a CI/CD

Planeje antes de construir

Use o Planning Mode para mapear endpoints, dados e tarefas antes de gerar o código.

Equipes Java não ganharam só um runtime portátil — ganharam uma mudança de cultura: testar e entregar virou algo que se podia padronizar, automatizar e repetir.

Como o JUnit tornou os testes unitários “normais”

Antes do JUnit, testes eram muitas vezes ad‑hoc (ou manuais) e viviam fora do fluxo principal de desenvolvimento. O JUnit mudou isso ao tornar testes algo de primeira classe: escreva uma pequena classe de teste, rode no seu IDE e obtenha feedback imediato.

Esse loop rápido importou para sistemas empresariais onde regressões são caras. Com o tempo, “sem testes” deixou de ser exceção excêntrica e passou a parecer risco.

Benefícios do CI: um build, muitos ambientes

Uma grande vantagem da entrega em Java é que builds tipicamente são acionados pelos mesmos comandos em qualquer lugar — laptops, agentes de build, servidores Linux, runners Windows — porque a JVM e as ferramentas de build se comportam de forma consistente.

Na prática, essa consistência reduziu o clássico problema do “funciona na minha máquina”. Se seu servidor de CI consegue executar mvn test ou gradle test, na maioria das vezes você obtém os mesmos resultados que toda a equipe vê.

Ferramentas de qualidade que se encaixam no pipeline

O ecossistema Java facilitou automatizar “gates de qualidade”:

- Formatação: Spotless ou um config de IDE compartilhado para manter diffs limpos

- Linting/análise estática: Checkstyle, PMD, SpotBugs para erros comuns

- Scans de segurança: OWASP Dependency-Check (ou ferramentas hospedadas como Snyk) para sinalizar bibliotecas vulneráveis

Essas ferramentas funcionam melhor quando são previsíveis: mesmas regras para todos os repositórios, aplicadas no CI, com mensagens de falha claras.

Um pipeline CI simples para um serviço Java

Mantenha simples e reprodutível:

- Checkout + definir versão do Java (trave seu JDK)

- Build + testes unitários (

mvn test/gradle test) - Checagens estáticas (formatação, lint, scan de segurança)

- Empacotar artefato (JAR) e armazená‑lo

- Testes de integração (opcional, mas valioso)

- Deploy para staging, depois produção com aprovações

Essa estrutura escala de um serviço para muitos — e reforça o mesmo tema: um runtime consistente e etapas consistentes tornam as equipes mais rápidas.

Spring e a transição para o desenvolvimento backend moderno

Java ganhou confiança nas empresas cedo, mas construir aplicações reais de negócio frequentemente significava lidar com servidores pesados, XML verboso e convenções específicas de container. O Spring mudou a experiência do dia a dia ao colocar Java “puro” no centro do desenvolvimento backend.

Inversão de Controle: por que casou com necessidades empresariais

O Spring popularizou a inversão de controle (IoC): em vez do seu código criar e conectar tudo manualmente, o framework monta a aplicação a partir de componentes reutilizáveis.

Com dependency injection (DI), classes declaram o que precisam, e o Spring fornece. Isso melhora testabilidade e facilita trocar implementações (por exemplo, um gateway de pagamento real vs. um stub em testes) sem reescrever a lógica de negócio.

Configuração e integração simplificadas

O Spring reduziu atrito ao padronizar integrações comuns: templates JDBC, depois suporte a ORM, transações declarativas, agendamento e segurança. A configuração migrou de XML extenso e frágil para anotações e propriedades externalizadas.

Essa mudança também combinou bem com entrega moderna: o mesmo build pode rodar localmente, em staging ou em produção alterando configurações específicas do ambiente em vez do código.

WORA, portabilidade e padrões de serviço modernos

Serviços baseados em Spring mantiveram a promessa de “executar em qualquer lugar” prática: uma API REST feita com Spring pode rodar inalterada no laptop do desenvolvedor, em uma VM ou em um container — porque o bytecode mira na JVM, e o framework abstrai muitos detalhes de plataforma.

Padrões comuns de hoje — endpoints REST, injeção de dependência e configuração via properties/variáveis de ambiente — são basicamente o modelo mental padrão do Spring para desenvolvimento backend. Para mais sobre realidades de deploy, veja /blog/java-in-the-cloud-containers-kubernetes-and-reality.

Java na nuvem: containers, Kubernetes e realidade

Java não necessitou de uma “revisão para a nuvem” para rodar em containers. Um serviço Java típico ainda é empacotado como um JAR (ou WAR), lançado com java -jar e colocado em uma imagem de container. O Kubernetes então agenda esse container como qualquer outro processo: inicia, monitora, reinicia e escala.

O que muda em containers (mesmo que seu código não mude)

A grande mudança é o ambiente ao redor da JVM. Containers introduzem limites de recurso mais estritos e eventos de ciclo de vida mais rápidos do que servidores tradicionais.

Limites de memória são o primeiro problema prático. No Kubernetes, você define um limite de memória e a JVM precisa respeitá‑lo — ou o pod é morto. JVMs modernas são conscientes de containers, mas equipes ainda ajustam o tamanho do heap para deixar espaço para metaspace, threads e memória nativa. Um serviço que “funciona numa VM” pode travar em um container se o heap estiver dimensionado agressivamente.

Tempo de startup também passa a importar mais. Orquestradores escalam para cima e para baixo com frequência, e cold starts lentos podem afetar autoscaling, rollouts e recuperação de incidentes. Tamanho da imagem vira atrito operacional: imagens maiores puxam mais devagar, estendem tempos de deploy e consumem banda/armazenamento no registry.

Tornando o Java mais adequado: menor, mais rápido, mais previsível

Diversas abordagens ajudaram o Java a se encaixar melhor em deploys na nuvem:

- Runtimes mais leves: imagens base enxutas e reduzir runtime com ferramentas como

jlinkquando viável diminuem o tamanho da imagem. - Startup mais rápida: class data sharing (CDS) e higiene de dependências ajudam a reduzir overhead de cold‑start.

- Empacotamento alternativo: compilação ahead‑of‑time (quando adequada) pode melhorar dramaticamente perfis de startup e memória, ao custo de trocas diferentes no build/debug.

Para um walkthrough prático de ajuste do comportamento da JVM e entendimento de trade‑offs de desempenho, veja /blog/java-performance-basics.

Compatibilidade retroativa e sistemas de longa duração

Itere com segurança

Capture snapshots e reverta alterações quando experimentos não derem certo.

Uma razão pela qual Java conquistou confiança nas empresas é simples: código tende a viver mais que equipes, fornecedores e até estratégias de negócio. A cultura de APIs estáveis e compatibilidade retroativa do Java significou que uma aplicação escrita anos atrás frequentemente podia continuar rodando após upgrades de SO, refresh de hardware e novas versões do Java — sem uma reescrita total.

Por que APIs estáveis importam nas empresas

Empresas otimizam por previsibilidade. Quando APIs centrais permanecem compatíveis, o custo da mudança cai: materiais de treinamento continuam relevantes, runbooks operacionais não precisam ser reescritos constantemente e sistemas críticos podem ser melhorados em pequenos passos, em vez de grandes migrações.

Essa estabilidade também moldou escolhas arquiteturais. Equipes se sentiam confortáveis construindo plataformas compartilhadas grandes e bibliotecas internas porque esperavam que funcionassem por muito tempo.

Bibliotecas, manutenção e a expectativa de “para sempre”

O ecossistema de bibliotecas do Java (de logging a acesso a banco a frameworks web) reforçou a ideia de que dependências são compromissos de longo prazo. O lado negativo é manutenção: sistemas de longa duração acumulam versões antigas, dependências transitivas e soluções “temporárias” que viram permanentes.

Atualizações de segurança e higiene de dependências são trabalho contínuo, não um projeto único. Aplicar patches regulares no JDK, atualizar bibliotecas e acompanhar CVEs reduz risco sem desestabilizar produção — especialmente quando upgrades são incrementais.

Atualizando aplicações Java antigas com segurança

Uma abordagem prática é tratar upgrades como trabalho de produto:

- Comece adicionando ou melhorando testes automatizados em fluxos críticos.

- Atualize em saltos pequenos (por exemplo, uma linha LTS por vez) e meça desempenho e memória, não só compilação.

- Execute versões antiga e nova lado a lado em staging e mantenha planos de rollback explícitos.

- Faça inventário de dependências cedo; muitas “atualizações Java” falham porque uma biblioteca chave foi abandonada.

Compatibilidade retroativa não é garantia de que tudo será indolor — mas é uma base que torna modernização cuidadosa e de baixo risco possível.

Lições-chave para equipes de backend hoje

O que o WORA realmente entregou (e o que não entregou)

WORA funcionou melhor no nível que o Java prometeu: o mesmo bytecode compilado podia rodar em qualquer plataforma com uma JVM compatível. Isso tornou deploys cross‑platform e empacotamento neutro de fornecedor muito mais fáceis do que em muitos ecossistemas nativos.

Onde falhou foi em tudo ao redor da fronteira da JVM. Diferenças em sistemas operacionais, sistemas de arquivos, padrões de rede, flags da JVM e dependências nativas ainda importavam. E portabilidade de desempenho nunca foi automática — você podia rodar em qualquer lugar, mas ainda precisava observar e ajustar como rodava.

Lições práticas para equipes que escolhem Java hoje

A maior vantagem do Java não é uma única feature; é a combinação de runtimes estáveis, ferramentas maduras e um grande mercado de profissionais.

Algumas lições de time que vale a pena levar adiante:

- Trate a JVM como uma plataforma: escolha uma distribuição JDK suportada, padronize versões e atualize deliberadamente.

- Prefira defaults entediantes: mantenha builds, logs, métricas e gestão de dependências consistentes entre serviços.

- Projete para operabilidade: invista cedo em monitoramento, configuração segura e comportamento de memória/GC previsível.

- Apoie‑se no ecossistema: frameworks e bibliotecas economizam tempo, mas audite o crescimento descontrolado de dependências e atualizações de segurança.

Fatores de decisão: quando Java é a escolha certa

Escolha Java quando sua equipe valoriza manutenção de longo prazo, suporte de bibliotecas maduras e operações de produção previsíveis.

Verifique estes fatores de decisão:

- Habilidades da equipe: vocês já têm experiência em Java/Spring ou terão que treinar do zero?

- Restrições de runtime: tempo de startup e pegada de memória são críticos (algumas cargas favorecem Go/Node), ou throughput e estabilidade são prioridade?

- Necessidades do ecossistema: precisa de mensageria madura, drivers de banco, observabilidade ou integrações empresariais?

- Longetividade: o sistema vai viver por anos com poucas reescritas?

Próximos passos

Se você está avaliando Java para um novo backend ou esforço de modernização, comece com um serviço piloto pequeno, defina uma política de upgrade/patching e concorde com uma baseline de framework. Se quiser ajuda para dimensionar essas escolhas, entre em contato via /contact.

Se também estiver experimentando formas mais rápidas de criar serviços “sidecar” ou ferramentas internas em torno de um acervo Java existente, plataformas como Koder.ai podem ajudar a transformar uma ideia em um app web/servidor/mobile funcional via chat — útil para prototipar serviços complementares, dashboards ou utilitários de migração. Koder.ai oferece exportação de código, deployment/hosting, domínios customizados e snapshots/rollback, o que combina bem com a mesma mentalidade operacional que equipes Java valorizam: builds reprodutíveis, ambientes previsíveis e iteração segura.