O que “sticky” significa em chips automotivos e embarcados

“Sticky” é uma forma prática de descrever um chip que é difícil de substituir depois de escolhido para um produto. Em semicondutores automotivos e muitos sistemas embarcados, a primeira seleção não é só uma decisão de compra — é um compromisso de longo prazo que pode durar o ciclo de vida de um veículo (e às vezes além).

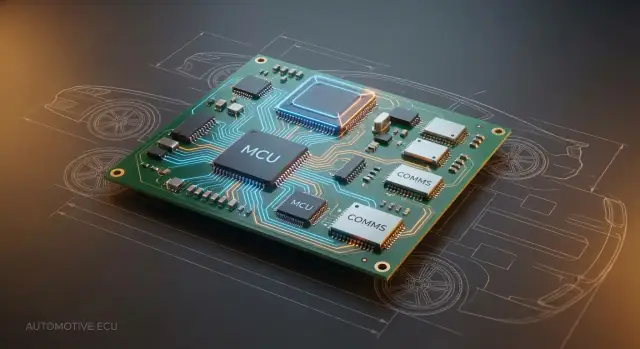

Um chip se torna sticky porque é “desenhado no projeto”. Engenheiros o conectam a trilhas de alimentação, sensores, memória e comunicações; escrevem e validam firmware; ajustam temporizações e desempenho; e provam que a unidade de controle eletrônico completa (microcontrolador da ECU mais componentes ao redor) se comporta de forma previsível. Após esse investimento, trocar o silício não é como trocar uma peça numa planilha. Pode repercutir em hardware, software, documentos de segurança, testes e a linha de produção.

Como automotivo e embarcado diferem de dispositivos de consumo

Eletrônicos de consumo costumam tolerar ciclos de renovação mais rápidos e controle de mudança mais frouxo. Se um telefone usa um componente diferente no ano seguinte, toda a geração do dispositivo muda de qualquer forma.

Veículos e produtos industriais são o oposto: espera‑se que permaneçam em produção por anos, funcionem em condições adversas e sejam reparáveis. Isso torna ciclos longos de produto e compromissos de fornecimento centrais para a escolha do chip — uma razão pela qual fornecedores como a NXP Semiconductors podem permanecer em projetos por muito tempo depois de qualificados.

O que este artigo cobrirá (e o que não cobrirá)

Este texto foca no processo e nos incentivos que criam a aderência, não em negociações ocultas com fornecedores ou detalhes confidenciais de programas. O objetivo é mostrar por que os “custos de troca” são com frequência dominados pelo tempo de engenharia, risco e esforço de validação — não apenas pelo preço unitário do chip.

Drivers da aderência (visão geral)

Em automotivo e sistemas embarcados, os temas que se repetem são: ciclos longos de design, requisitos de segurança funcional (frequentemente alinhados com ISO 26262), expectativas de qualificação e confiabilidade (como AEC‑Q100), validação extensa e ecossistemas de software caros de reconstruir. Nas próximas seções, vamos detalhar cada uma dessas forças e como elas travam um projeto.

Do conceito à produção: onde os chips ficam presos

Chips automotivos não “ficam presos” porque engenheiros odeiem mudança — ficam porque o caminho de uma ideia para um veículo na estrada tem múltiplos portões, e cada portão aumenta o custo de trocar peças.

Um caminho típico: conceito → seleção → protótipo → produção

-

Conceito e requisitos: Uma nova ECU é definida. Equipes estabelecem metas de desempenho, consumo, custo, interfaces (CAN/LIN/Ethernet), segurança e objetivos funcionais.

-

Seleção de fornecedor e arquitetura: Uma lista curta de opções de silício é avaliada. É aqui que empresas como a NXP Semiconductors competem por recursos, suporte a ferramentas e disponibilidade de longo prazo.

-

Construções de protótipo: Placas e firmwares iniciais são criados. O microcontrolador, componentes de alimentação e transceptores de rede são integrados e validados juntos.

-

Pré‑produção e industrialização: O design é ajustado para fabricação, cobertura de teste e margens de confiabilidade.

-

Start of production (SOP): Uma vez lançado o programa veicular, mudanças tornam‑se lentas, muito documentadas e caras.

O que é um “design win” (e por que importa)

Um design win significa que um chip específico foi escolhido para um programa de cliente (por exemplo, uma ECU numa plataforma veicular). É um marco comercial, mas também sinaliza compromisso técnico: placas são roteadas ao redor daquela peça, software é escrito para seus periféricos e evidências de validação se acumulam. Depois de um design win, trocar não é impossível — mas raramente é “apenas uma troca”.

Pontos de decisão chave onde ainda é possível trocar o chip

- Antes do layout da PCB ser finalizado: é o momento mais fácil para mudar pinout, tamanho de memória ou pacote.

- Antes do software e drivers se solidificarem: uma vez que drivers de baixo nível, fluxo de boot, diagnósticos e segurança estejam estáveis, um novo microcontrolador pode significar meses de retrabalho.

- Antes da qualificação e rampagem de testes formais: depois que planos de teste e evidências de conformidade são construídos em torno de uma peça, trocar o silício pode reiniciar cronogramas.

Fornecedores Tier 1 vs. montadoras (definições simples)

- Montadoras (OEMs) definem o programa do veículo e os requisitos.

- Fornecedores Tier 1 projetam e fabricam ECUs entregues ao OEM.

Na prática, os Tier 1 fazem muitas escolhas ao nível de chip, mas padrões OEM, listas de fornecedores aprovados e reuso de plataforma influenciam fortemente o que é selecionado — e o que permanece travado.

Ciclos longos de projeto veicular criam vidas úteis longas para chips

Programas de veículos não seguem o mesmo ritmo que eletrônicos de consumo. Uma plataforma veicular geralmente é planejada, engenheirada, validada e lançada ao longo de vários anos — depois vendida (frequentemente com atualizações) por vários anos adicionais. Essa longa pista leva as equipes a escolher componentes que possam ser suportados durante toda a vida da plataforma, não apenas no primeiro lote de produção.

Uma vez que um microcontrolador de ECU é selecionado e comprovado, normalmente é mais barato e seguro mantê‑lo do que reabrir a decisão.

Uma “plataforma” não é um único carro. A mesma arquitetura eletrônica subjacente é reaplicada em diferentes acabamentos, estilos de carroceria e anos modelo, e às vezes entre marcas do mesmo grupo. Esse reuso é intencional:

- Um módulo de controle de carroceria ou uma ECU gateway pode aparecer em múltiplos acabamentos com apenas diferenças de configuração.

- ECUs de powertrain, ADAS e infotainment frequentemente compartilham hardware comum, com recursos habilitados ou limitados por software.

Se um chip é desenhado em uma ECU de alto volume, pode acabar copiado por múltiplos programas. Esse efeito multiplicador torna trocar mais adiante muito mais disruptivo.

Mudanças tardias reverberam por tudo

Trocar um microcontrolador tarde no programa não é uma simples substituição de peça. Mesmo quando o novo silício é “pin‑compatible”, equipes ainda enfrentam trabalho derivado:

- Hardware: alimentação, clocks, memória e alterações no layout da PCB, além de novo comportamento EMC.

- Software: drivers, bootloaders, diagnósticos e atualizações de calibração.

- Validação: testes de regressão em temperatura, tensão, casos de falha e integração no veículo.

Esses passos colidem com portões fixos (eventos de build, ferramentas do fornecedor, prazos de homologação), de modo que uma mudança tardia pode atrasar cronogramas ou forçar versões paralelas.

Continuidade importa após o lançamento

Veículos precisam ser reparáveis por anos. OEMs e Tier 1s precisam de continuidade para peças de serviço, reparos em garantia e ECUs de reposição que combinem o comportamento original. Uma plataforma de chip estável simplifica inventário de peças, procedimentos de oficina e suporte de longo prazo — mais uma razão para semicondutores automotivos permanecerem no lugar muito tempo depois de validados e em produção.

Requisitos de segurança elevam o custo de trocar componentes

Segurança funcional, em termos simples, trata de reduzir o risco de que uma falha do sistema cause dano. Num carro, isso pode significar garantir que uma falha em um microcontrolador da ECU não leve a aceleração involuntária, perda do auxílio de direção, ou um airbag inoperante.

Para eletrônica automotiva, isso é tipicamente gerido sob a ISO 26262. A norma não pede apenas construir com segurança — pede provar, com evidências, como os riscos de segurança foram identificados, reduzidos, verificados e mantidos sob controle ao longo do tempo.

Por que segurança exige documentação e rastreabilidade

O trabalho de segurança cria uma trilha documental por design. Requisitos precisam ser documentados, ligados a decisões de projeto, a testes, e vinculados novamente a perigos e metas de segurança. Essa rastreabilidade importa porque, quando algo dá errado (ou quando um auditor pergunta), você precisa mostrar exatamente o que foi planejado e exatamente o que foi verificado.

Os testes também crescem em escopo. Não se trata apenas de “funciona?”, mas também de “falha de forma segura?”, “o que acontece quando sensores dão glitches?” e “e se o clock do MCU derivar?”. Isso significa mais casos de teste, expectativas de cobertura maiores e mais resultados registrados que devem permanecer consistentes com a configuração embarcada.

“Safety concept” e “safety case” (alto nível)

Um safety concept é o plano de como o sistema permanecerá seguro — quais mecanismos de segurança existem, onde a redundância é usada, quais diagnósticos rodam e como o sistema reage a falhas.

Um safety case é o argumento organizado de que o plano foi implementado corretamente e validado. É o conjunto de raciocínio e evidências — documentos, análises, relatórios de teste — que sustentam a afirmação: “esta ECU atende suas metas de segurança.”

Como isso vira custo de troca

Uma vez selecionado um chip, o safety concept frequentemente fica entrelaçado com aquele silício específico: watchdogs, núcleos em lockstep, proteção de memória, recursos de diagnóstico e manuais de segurança do fornecedor.

Se você trocar o componente, não está apenas trocando um número de peça. Pode ser necessário refazer análises, atualizar links de rastreabilidade, reexecutar grandes porções da verificação e reconstruir o safety case. Esse tempo, custo e risco de certificação é uma razão principal pela qual semicondutores automotivos tendem a “ficar” por anos.

Qualificação automotiva e testes de confiabilidade adicionam atrito

Gerenciador de ECU e BOM

Construa um app simples com banco de dados para gerenciar ECUs, BOMs e variantes.

Escolher um chip automotivo não é só sobre desempenho e preço. Antes de uma peça ser usada em um programa veicular, normalmente precisa ser qualificada para automotivo — uma prova formal de que ela pode sobreviver anos de calor, frio, vibração e estresse elétrico sem sair das especificações.

O “portão” para produção

Um jargão comum é AEC‑Q100 (para circuitos integrados) ou AEC‑Q200 (para componentes passivos). Não é preciso decorar a lista de testes para entender o impacto: é um framework de qualificação amplamente reconhecido que fornecedores usam para mostrar que um dispositivo se comporta de forma previsível sob condições automotivas.

Para OEMs e Tier 1s, essa etiqueta é um portão. Uma alternativa não qualificada pode servir em laboratório ou protótipo, mas é difícil justificá‑la para uma ECU de produção ou um dispositivo de potência crítico, especialmente quando auditorias e requisitos de cliente estão envolvidos.

Veículos exigem expectativas operacionais mais duras

Carros colocam componentes em locais onde eletrônicos de consumo nunca ficam: sob o capô, perto do calor do powertrain, ou em módulos selados com fluxo de ar limitado. Por isso os requisitos geralmente incluem:

- Amplas faixas de temperatura de operação (incluindo ambiente elevado e ciclos rápidos de temperatura)

- Metas de vida útil medidas em anos, não em ciclos de atualização

- Alta tolerância a transientes elétricos, ruído e load dumps

Mesmo quando um chip parece “equivalente”, a versão qualificada pode usar revisões de silício, encapsulamento ou controles de manufatura diferentes para atingir essas expectativas.

Requalificação não é uma troca simples

Trocar um chip tarde no programa pode desencadear retestes, atualizações de documentação e, às vezes, novos spins de placa. Esse trabalho pode atrasar datas de SOP e desviar equipes de engenharia de outros marcos.

O resultado é um forte incentivo para permanecer numa plataforma comprovada e já qualificada — porque repetir o processo é caro, lento e cheio de risco de cronograma.

Ecossistemas de software tornam a escolha do chip difícil de desfazer

Um microcontrolador numa ECU não é “só hardware”. Uma vez que a equipe adota uma família específica de MCU, ela também adota um ambiente de software inteiro que tende a se ajustar aos periféricos, layout de memória e comportamento temporal desse chip.

Firmware, drivers e ferramentas criam lock‑in prático

Mesmo funções simples — comunicação CAN/LIN, watchdogs, leituras ADC, controle PWM de motor — dependem de drivers e ferramentas específicas do fornecedor. Essas peças se entrelaçam no projeto:

- Módulos de firmware são escritos em torno de registros, interrupções, comportamento DMA e particularidades de periféricos.

- Drivers (frequentemente do fornecedor de silício ou de um Tier 1) assumem determinada abstração de hardware e conjunto de recursos.

- Probes de debug, integrações de IDE, utilitários de gravação de flash e workflows de calibração se padronizam entre a equipe.

Ao trocar o chip, raramente se “recompila e envia”. Você porta e revalida.

AUTOSAR e escolhas de middleware endurecem a decisão

Se o programa usa AUTOSAR (Classic ou Adaptive), a escolha do microcontrolador influencia a Microcontroller Abstraction Layer (MCAL), Complex Device Drivers e as ferramentas de configuração que geram grande parte da pilha de software.

Middleware adiciona outra camada de acoplamento: bibliotecas de criptografia ligadas a módulos de segurança de hardware, bootloaders desenhados para uma arquitetura de flash específica, portas de RTOS otimizadas para determinado core, stacks de diagnóstico que esperam timers ou funcionalidades CAN específicas. Cada dependência pode ter uma lista de chips suportados — e trocar pode desencadear renegociações com fornecedores, novo trabalho de integração e novos passos de validação/licenciamento.

Suporte de longo prazo importa mais que listas de recursos

Programas automotivos rodam por anos, então equipes valorizam toolchains e documentação estáveis. Um chip não é atraente apenas por ser rápido ou barato; é atraente porque:

- O compilador/debugger continua suportado tempo suficiente.

- Código de referência, notas de aplicação e erratas são claros e mantidos.

- Atualizações de segurança, orientação de bootloader e exemplos de diagnóstico não desaparecem no meio do programa.

O trabalho “oculto” de trocar é principalmente teste

A parte mais cara de trocar microcontroladores costuma ser invisível numa planilha BOM:

Fazer porting de código de baixo nível, refazer análise de temporização, regenerar configurações AUTOSAR, requalificar diagnósticos, reexecutar testes de regressão, repetir partes das evidências de segurança funcional e validar comportamento em condições de temperatura/tensão extremas. Mesmo que o novo chip pareça “compatível”, provar que a ECU continua segura e previsível tem custo real de cronograma e engenharia — mais uma razão pela qual ecossistemas de software tornam a escolha do chip aderente.

Integração de hardware prende mais que o silício

Escolher um microcontrolador de ECU ou um transceptor de rede não é apenas escolher “um chip”. É escolher como uma placa comunica, inicializa alimentação, armazena dados e se comporta eletricamente em condições reais do veículo.

Interfaces moldam toda a arquitetura

Decisões de interface definem fiação, topologia e estratégia de gateway cedo. Um design centrado em CAN e LIN parece muito diferente de um construído em torno de Ethernet Automotiva, mesmo que ambos rodem software aplicativo similar.

Escolhas comuns como CAN, LIN, Ethernet, I2C e SPI também determinam:

- Quantos transceptores e conectores são necessários

- Como a ECU é particionada (um controlador vs nós distribuídos)

- Supondo de temporização (mensagens de controle determinísticas vs dados de alta largura de banda)

Uma vez que essas escolhas são roteadas e validadas, trocar para uma peça diferente pode acionar mudanças muito além da lista de materiais.

Pinouts, alimentação e memória ficam gravados na PCB

Mesmo quando duas peças parecem comparáveis na folha de dados, o pinout raramente bate perfeitamente. Diferentes funções de pinos, tamanhos de pacote e pinos de configuração de boot podem forçar um re‑layout da PCB.

A alimentação é outro ponto de travamento. Um novo MCU pode requerer trilhas de tensão diferentes, sequenciamento mais rígido, novos reguladores ou estratégias distintas de desacoplamento e aterramento. Necessidades de memória também podem vinculá‑lo a uma família: tamanhos internos de Flash/RAM, suporte a Flash externo QSPI, requisitos de ECC e como a memória é mapeada podem afetar tanto hardware quanto comportamento de inicialização.

EMC/EMI e integridade de sinal não “permanecem iguais”

Resultados de EMC/EMI podem mudar com um novo chip porque tempos de subida, clocks, opções de spread‑spectrum e strengths de driver diferem. Integridade de sinal em Ethernet, CAN ou SPI rápido pode exigir retunagem de terminações, restrições de roteamento ou chokes de modo comum.

Por que “substituição plug‑and‑play” é mais rara do que parece

Uma substituição verdadeiramente plug‑and‑play significa casar pacote, pinout, alimentação, clocks, periféricos e comportamento elétrico de forma que segurança, EMC e testes de fabricação ainda passem. Na prática, equipes frequentemente descobrem que um chip “compatível” só se torna compatível após redesenho e revalidação — exatamente o que tentavam evitar.

Planejamento de longevidade e suprimento reforçam decisões de projeto

Envie rápido, mantenha o controle

Gere a ferramenta rapidamente e depois exporte o código‑fonte para revisão e propriedade a longo prazo.

Montadoras não escolhem um microcontrolador de ECU só pelo desempenho de hoje — escolhem pelo mínimo de uma década (ou mais) de obrigações futuras. Uma vez que uma plataforma é ganha, o programa precisa de disponibilidade previsível, especificações estáveis e um plano claro para o que acontece quando partes, pacotes ou processos mudam.

Programas automotivos são construídos em torno de fornecimento garantido. Fornecedores como a NXP Semiconductors frequentemente publicam programas de longevidade e processos de PCN (Product Change Notification) para que OEMs e Tier 1s possam planejar em torno das realidades de capacidade de wafer, mudanças de foundry e alocação de componentes. O compromisso não é só “vamos vender por anos”; é também “vamos gerenciar mudanças lenta e transparentemente”, porque pequenas revisões podem disparar revalidação.

Novo desenvolvimento vs engenharia de sustentação

Após o SOP, a maior parte do trabalho muda de novas funcionalidades para engenharia de sustentação. Isso significa manter a lista de materiais fabricável, monitorar qualidade e confiabilidade, tratar erratas e executar mudanças controladas (por exemplo, sites alternativos de montagem ou fluxos de teste revistos). Em contraste, desenvolvimento novo é onde equipes ainda podem reconsiderar arquitetura e fornecedores.

Quando a engenharia de sustentação domina, a prioridade torna‑se continuidade — mais uma razão para escolhas de chips permanecerem sticky.

Second‑sourcing: útil, mas limitado

Second‑sourcing pode reduzir risco, mas raramente é tão simples quanto “drop‑in replacement”. Alternativas pin‑to‑pin podem divergir em documentação de segurança, comportamento de periféricos, toolchains, temporização ou características de memória. Mesmo com segunda fonte, qualificá‑la pode exigir evidência adicional AEC‑Q100, regressão de software e retrabalho de segurança funcional sob ISO 26262 — custos que muitas equipes evitam a menos que a pressão de fornecimento force a mudança.

Vida de serviço vai além da produção

Programas veiculares normalmente exigem anos de fornecimento em produção mais uma cauda estendida para peças de reposição e serviço. Esse horizonte de serviço influencia tudo, desde planejamento de última compra até políticas de armazenamento e rastreabilidade. Quando uma plataforma de chip já alinha com esses ciclos longos, ela se torna o caminho de menor risco — e a mais difícil de substituir depois.

O automotivo dá manchetes, mas a mesma “aderência” aparece em mercados embarcados — especialmente onde tempo de inatividade é caro, conformidade é mandatória e produtos permanecem em serviço por uma década ou mais.

Em automação industrial, um controlador ou drive de motor pode rodar 24/7 por anos. Uma mudança de componente inesperada pode disparar revalidação de temporização, comportamento EMC, margens térmicas e confiabilidade de campo. Mesmo que o novo chip seja “melhor”, o trabalho para provar que é seguro para a linha muitas vezes supera o benefício.

Por isso fábricas tendem a favorecer famílias MCU e SoC estáveis (incluindo linhas long‑lived da NXP Semiconductors) com pinouts previsíveis, programas de fornecimento de longo prazo e upgrades incrementais de desempenho. Isso permite reusar placas, safety cases e dispositivos de teste em vez de recomeçar do zero.

Médico e infraestrutura: certificação e disponibilidade dirigem custos de troca

Dispositivos médicos enfrentam requisitos regulatórios estritos de documentação e verificação. Trocar um processador embarcado pode significar reexecutar planos de verificação, atualizar documentação de cibersegurança e repetir análises de risco — tempo que atrasa embarques e ocupa equipes de qualidade.

Infraestrutura e utilidades têm outra pressão: tempo de atividade. Subestações, medidores inteligentes e gateways de comunicação são implantados em larga escala e esperam funcionar em ambientes severos. Uma troca de componente não é apenas mudança de BOM; pode exigir novos testes ambientais, revalidação de firmware e planejamento coordenado de rollout em campo.

Nesses mercados, estabilidade de plataforma é um recurso:

- Reuso de pilhas de software comprovadas, drivers e integrações de RTOS

- Comportamento EMC/ térmico conhecido na caixa

- Procedimentos de fabricação e teste repetíveis

- Risco reduzido para contratos longos de serviço e garantias

O resultado espelha a dinâmica de design automotivo: uma vez que uma família de chips embarcada é qualificada numa linha de produto, equipes tendem a continuar construindo sobre ela — às vezes por muitos anos — porque o custo real não é o silício, mas as evidências e a confiança ao redor dele.

Quando a troca acontece — e como equipes reduzem o risco

Itere sem medo

Use snapshots e rollback para testar novos fluxos de trabalho com segurança à medida que os requisitos mudam.

Equipes automotivas não trocam microcontroladores levianamente, mas isso acontece — geralmente quando a pressão externa supera o custo da mudança. A chave é tratar a troca como um mini‑programa, não uma decisão de compra.

Por que equipes consideram trocar

Gatilhos comuns incluem:

- Pressão de custo: uma peça mais barata, ou mudança de licenciamento/ pacote que altere o custo total.

- Risco de fornecimento: alocação, longos prazos, avisos de EOL, ou mandato por segunda fonte.

- Recursos faltantes: novos requisitos de segurança, interfaces atualizadas, mais memória ou melhor consumo.

- Tempos do programa: uma mudança tardia de requisito que o chip atual não atende sem grande compromisso.

Como equipes reduzem o risco

A melhor mitigação começa antes do primeiro protótipo. Equipes frequentemente definem alternativos iniciais (opções pin‑compatible ou software‑compatíveis) durante o ciclo de design‑in, mesmo que nunca os usem em produção. Também promovem hardware modular (separar alimentação, comunicações e computação quando viável) para que uma mudança de chip não force um redesign completo da PCB.

No lado de software, camadas de abstração ajudam: isolar drivers específicos do chip (CAN, LIN, Ethernet, ADC, timers) atrás de interfaces estáveis para que o código de aplicação permaneça basicamente intacto. Isso é especialmente valioso ao mover entre famílias de MCU — mesmo dentro de um portfólio de um mesmo fornecedor — porque ferramentas e comportamentos de baixo nível ainda diferem.

Uma nota prática: grande parte do overhead numa troca é coordenação — rastrear o que mudou, o que precisa ser retestado e que evidências foram impactadas. Algumas equipes reduzem esse atrito construindo ferramentas internas leves (dashboards de controle de mudança, portais de acompanhamento de testes, checklists de auditoria). Plataformas como Koder.ai podem ajudar permitindo gerar e iterar esses web apps via interface de chat, e depois exportar código‑fonte para revisão e implantação — útil quando você precisa de um workflow customizado rapidamente sem descarrilar o cronograma principal de engenharia da ECU.

Por que controle de mudança e testes de regressão consomem tempo

Uma troca não é só “ela inicializa?”. Você precisa reexecutar grandes porções da verificação: temporização, diagnósticos, tratamento de falhas e mecanismos de segurança (por exemplo, artefatos de ISO 26262). Cada mudança aciona atualizações de documentação, checagens de rastreabilidade e ciclos de reaprovação, além de semanas de testes de regressão em temperatura, tensão e casos de borda.

Checklist rápido para considerar uma troca

Considere a troca apenas se conseguir responder “sim” à maioria destes pontos:

- Existe uma razão de negócio clara (custo, disponibilidade, conformidade) com impacto quantificado?

- Você pode manter mudanças de PCB mínimas (pacote, pinos, alimentação, clocks, transceptores)?

- Tem um plano para portar software (drivers, bootloader, segurança, calibração)?

- Pode reexecutar validação e evidências de segurança sem quebrar marcos?

- O fornecimento melhora no longo prazo (não apenas no próximo trimestre)?

Principais conclusões: por que ciclos de design e segurança criam aderência

Chips automotivos e embarcados “ficam” porque a decisão não é só sobre desempenho do silício — é sobre comprometer‑se com uma plataforma que deve permanecer estável por anos.

Principais motores da aderência

Primeiro, o ciclo de design é longo e caro. Uma vez que um microcontrolador de ECU é selecionado, equipes constroem esquemáticos, PCBs, projeto de potência, trabalhos de EMC e validação ao redor dessa peça exata. Mudá‑la depois pode disparar uma reação em cadeia de retrabalho.

Segundo, segurança e conformidade elevam os custos de troca. Atender expectativas de segurança funcional (frequentemente alinhadas com ISO 26262) envolve documentação, análise de segurança, qualificação de ferramentas e processos controlados. Expectativas de confiabilidade (comumente ligadas a AEC‑Q100 e planos de teste específicos do cliente) adicionam mais tempo e evidências. O chip só é “aprovado” quando o sistema inteiro é.

Terceiro, software cimenta a escolha. Drivers, middleware, bootloaders, módulos de segurança, stacks AUTOSAR e suítes de teste internas são escritos e otimizados para uma família específica. Portar é possível, mas raramente gratuito — e regressões são difíceis de tolerar em sistemas relacionados à segurança.

O que a aderência significa para previsibilidade de demanda

Para fornecedores como a NXP Semiconductors, essa aderência pode se traduzir em demanda mais estável e previsível uma vez que um programa entra em produção. Programas veiculares e produtos embarcados frequentemente rodam por muitos anos, e o planejamento de continuidade de fornecimento torna‑se parte do relacionamento — não um detalhe.

A troca: adoção mais lenta de novas tecnologias

Ciclos longos também podem desacelerar upgrades. Mesmo quando um novo nó, recurso ou arquitetura parece atraente, o “custo para mudar” pode superar os benefícios até uma grande renovação de plataforma.

Se quiser se aprofundar, navegue por posts relacionados em /blog, ou veja como termos comerciais podem afetar escolhas de plataforma em /pricing.